役小角は17歳の時、孔雀明王経を学び修得したという。その孔雀明王だが、ウィキペディアにには、下記の様に孔雀明王について記されている。

「孔雀は害虫やコブラなどの毒蛇を食べることから孔雀明王は「人々の災厄や苦痛を取り除く功徳」があるとされ信仰の対象となった。後年になると孔雀明王は毒を持つ生物を食べる=人間の煩悩の象徴である三毒(貪り・嗔り・痴行)を喰らって仏道に成就せしめる功徳がある仏という解釈が一般的になり、魔を喰らうことから大護摩に際して除魔法に孔雀明王の真言を唱える宗派も多い。また雨を予知する能力があるとされ祈雨法(雨乞い)にも用いられた。」

この孔雀明王の力とは、まさに穢祓の力である。そして役小角は山々で修行を重ね、吉野の金峯山で金剛蔵王大権現を感得し、修験道の基礎を築いた。これ以降、役小角は修験道の祖と崇められた。その修験道を表面から見れば、火の宗教である事は明らかである。野外で火を燃やす宗教は、修験道だけであるからだ。早池峰も修験が入り込んで、開発されているのは歴史が証明する事でもある。その早池峯には穢祓の女神である瀬織津比咩が祀られているのだが、役小角の修得した孔雀明王経と穢祓の観念は似ているのだが、唯一違うのは孔雀が蛇を食べるという事だろう。そして、瀬織津比咩と修験の違いは、水と火の違いである。

「エミシの国の女神」を著した風琳堂氏は、慈覚大師円仁が、祀られている瀬織津比咩の上から不動明王を被せて行き、瀬織津比咩隠していったろうという見解で語っていた。しかし調べて行くと、不動明王は十一面観音の脇侍として十一面観音を護る存在であった。密教系では大日如来を尊び、その垂迹として天照大神を配置したのだが、その大日如来の仏教系垂迹は不動明王と為る為、伊勢神宮に祀られる天照大神とその荒御魂である瀬織津比咩に対応するものと思える。天台宗の慈覚大師円仁は、あくまで十一面観音を称える為に不動明王を配していったものと思えるのだ。世に、瀬織津比咩は封印されたという言葉が広がっているが、正確にはどうなのだろうという疑問も常々感じていた。

その瀬織津比咩だが、しばしば白龍、もしくは白蛇という形で言い表さられる。その白龍だが、瀬織津比咩を祀る九州の闇無浜神社に伝わる古縁起「豊日別宮伝記」に、こうある。

瀬織津比咩は、伊奘諾尊日向の小戸の橘の檍原に祓除し給ふ時、左の眼

を洗ふに因りて以て生れます。日の天子大日孁貴なり。天下化生の名を、

天照太神の荒魂と曰す。所謂祓戸神瀬織津比咩是れなり。中津に垂迹の

時、白龍の形に現じ給ふに依りて、太神龍と称し奉るなり。

これから始まったのかはわからぬが、九州では広く、瀬織津比咩は白龍であると信じられているようだ。そして「鉄の蛇」で暫くの間書いて来たが、二荒山の蛇神は中禅寺湖がその本拠地であり、滝尾神社の鎮座する地に降臨した。「日光山縁起」では、二荒山の主は白蛇の姿で示現すると説かれている。

そして、伊勢神宮の荒祭宮に祀られる瀬織津比咩は、別にアラハバキ姫とも云われるのだが、やはりアラハバキは蛇神と云わざる負えないようだ。伊勢神宮は荒祭宮を祀っていた度会氏によって、天照大神を脇役に追いやり豊受大神を前面に押し出して、外宮の優位性を訴えた。御饌都神であった筈の豊受大神を水神の御気津神に昇格させたのだった。それは単に、内宮と外宮の勢力争いと表向きはされている。しかし、本来は荒祭宮を祀っていた度会氏が、何故豊受大神を重視したのか?

「豊受皇太神御鎮座本紀」によれば、「豊宇気毘売神・宇賀御魂命・保食神は、白龍を以て守護神となすなり。」と記されている。つまり、外宮の豊受大神とは外宮の祀られる神としての仮の神名ではないかと考えられる。豊受大神や宇賀御魂命の大元神とは白龍であり、その白龍と結び付く神は、荒祭宮に祀られる瀬織津比咩でしかいないだろう。つまり伊勢神宮においても、白龍とは瀬織津比咩の仮名という事であろう。

早池峰に祀られる変化観音の十一面観音は、千手観音として強化された。事実、早池峯神社に祀られていた秘仏に千手観音がある。その千手観音の眷属には、吉祥天と弁財天がいるが、どちらも同じものとして認識されていたようだ。その影響からか、早池峯には、吉祥天や弁財天に関係する伝承が出来たのだろう。しかし、いつから瀬織津比咩から十一面観音となったのはわかっていない。ただ、可能性を考えれば、やはり修験者が早池峯に介入してから変わったものと思われる。それは先に紹介した、孔雀明王経である。役小角が何故山に入る前に、孔雀明王経を修得したのか。それは、その時代に山を支配していたのが、龍蛇神であったからだろう。有名な「漢委奴国王印」の金印は、当時の奴国に竜蛇神信仰があるのを知って、後漢の洪武帝が洛陽の金細工師に彫らせたものだというが、それはつまり1世紀には日本に竜蛇神信仰があったという事だろう。その信仰が続いたのは役小角の現れる前までであったか。だが役小角の感得した蔵王権現は、竜穴から姿を現し、竜の口に消えたという。修験者は今でもその竜の口に向って護摩を焚き、祈りを捧げているという。それはつまり、1世紀にはすでにあった竜蛇神信仰が、形を変えて信仰されている事でもあるのだろうか。

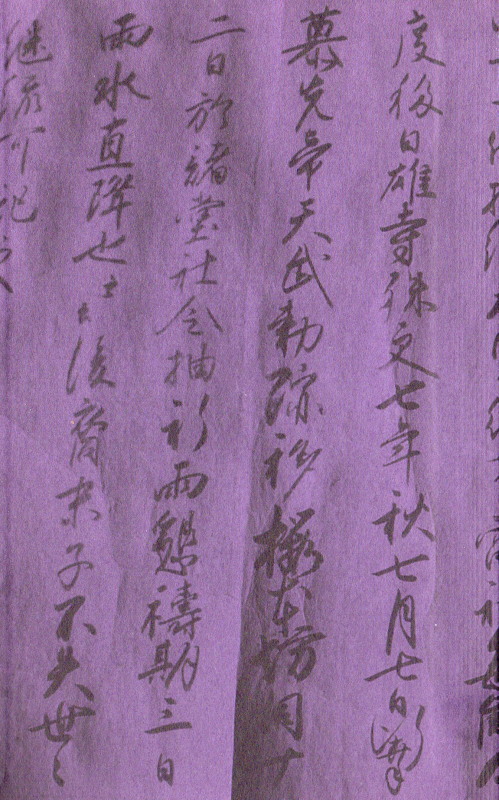

紫を尊んだのは道教であり、日本において紫の初見は、推古天皇16年(608年)に隋使裴世清を朝庭に迎えたとき、皇子・諸王・諸臣の衣服が「錦・紫・繍・織と五色の綾羅」であった。冠位十二階では紫が一番位の高い色としたが、其の中でも黒紫をより高貴な色とした。子供の頃、紫色は青と赤を混ぜると教わったが、本当に高貴な紫色は、黒と赤を混ぜるものであったようだ。それは陰陽五行から来ている。赤は陽であり、黒は陰。つまり、陰陽の和合が紫色という事。この陰陽の和合を意味するものに、太極、北極星、天皇大帝がある事から、紫は天皇が信仰した北辰でもある。そして、この紫を作り出す赤と黒は、陰陽五行で火と水を表す。先に書いた様に、修験道とは火の宗教である。何故に修験道が火に拘ったを考えれば、それは山を支配している竜蛇神は水神であるからだ。その山を満たす水であり黒色を炎の赤で和合させ、至高の紫に変える為の宗教であると思える。例えば、那智の火祭りにおいて、何故に那智の滝に対して火を掲げるのか。これが役小角から続いた宗教であるならば、それは水神である竜蛇神を孔雀明王経で抑え、火によって和合させて至高の紫、つまり北辰に導く為であると思えるのだ。

大海人皇子は吉野で挙兵し、天武天皇に即位した。古代最大の内乱である、壬申の乱の勃発である。その時、吉野では役小角が修験者を率いて君臨していた。ただし、天武天皇と役小角が接触したのかはわかっていないという。ただ言えるのは、天武天皇自身が役小角の君臨している吉野が、どうなっているかは理解していた筈である。いや、元々陰陽道に長けていた天武天皇である筈だから、役小角の行動は理解していたのかもしれない。

あかねさす紫野ゆき標野ゆき野守は見ずや君が袖ふる

この歌は、大海人皇子と別れた後に天智天皇と結び付いた額田王が大海人皇子に向けて歌ったもので、不倫の歌では?とも云われる。「あかねさす」は「紫」にかかる枕詞という事だが、この歌全体を見ると、大海人皇子に対して紫をかけているように思える。つまり、天智天皇とは付き合ってはいるけれど「君(大海人皇子)は、天皇になる人であるよ。」という意味にならないだろうか。実際、表向きには諦めた筈の天皇に即位した大海人皇子であった。陰陽道に長けていたから紫の持つ意味をわかった筈の天武天皇であったから、もしかして吉野では役小角と結び付いて、助言を受けたのかとも思える。しかし、その天武天皇の統治時代は、度重なる天変地異によって揺るいでしまった。天変地異は龍脈の乱れであり、それは天武自身が天に認められなかった証でもあったと考えた筈だ。つまり天武天皇は、龍蛇神に呑まれてしまったと考えた筈だが、それを身近に感じていた天皇がもう一人いる。それは、持統天皇である。

持統天皇の治世は、天武天皇の政策を引き継ぎ、完成させるものであったから、当然「古事記」などの史書の編纂の完成を目指していた。男神であった筈の天照大神が女神になったのは、この持統天皇時代とも云われる。女帝の世を表す様に、その中心となるべき天照大神も女神になるべきとの考えからだったと。ただし、それだけでは無かったろう。天武天皇の時世が天変地異に呑まれたのは、龍蛇神に呑まれたからだと。その憎き龍蛇神を徹底して封印したのではと思えるのが「古事記」などの内容となる。役小角は竜蛇神を抑えつつ和合したのだが、持統天皇は、その竜蛇神を分解して抑えてしまったと思える。続きは、次の機会にて。