それを聞いて思い出したのは、わたしが過去に体験した、まるで人間みたいなウサギの悲痛な叫びである。その動画は、下記に貼り付けたので、是非とも聞いて欲しい。

夜の山というのは、猛禽類であるフクロウの狩りの時間帯である。猛禽類の主だった獲物とは、ウサギである。そのウサギを捕獲し、生きたまま食べるフクロウ。ウサギは、捕食される時に悲痛な叫び声をあげる。それが動画の様に山中の暗闇に響き渡れば、それ聞いた人達はどう思うかである。生物は、感情によって発する鳴き声が変化するもの。それを全て把握している人というのは、殆どいないと思われる。

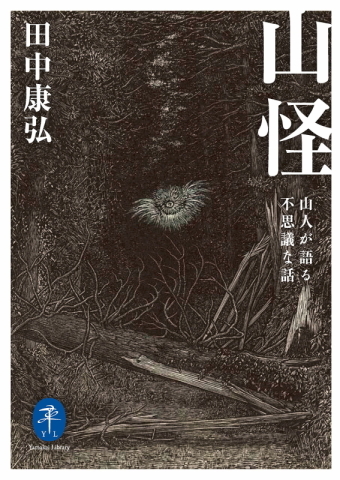

またキツネなどは、人間の子供のような、もしくは女性のような笑い声を発する。それを、やはり山中の暗闇の中で聞いたとしたら、どうだろうか。恐らくそれもまた、霊的な怪異譚となるだろう。また、その「山怪」の謎の音系の中に、太鼓のような音が聞こえるという話がある。地域によっては、それはタヌキの仕業だとされているが、それはタヌキの腹鼓の話があまりにも有名で、その認識からタヌキとされているのだろう。ところが実際は、ニホンザルがそういう太鼓のような音を発するという事は知られている事からも、山中の太鼓の音という怪異はニホンザルの可能性が高いだろう。

この大正13年という時代を、現代に近い感覚で思う人も多いだろう。しかしこの時代の動物に対する認識は、現代と比較するととんでもない時代であった。遠野地域では、タヌキはクサイともよばれ、アナグマはマミ、もしくはムジナとも呼ばれた。ところが、タヌキ裁判が行われた栃木県では、タヌキとはアナグマであり、ムジナとはタヌキであった。そして裁判中に当時の動物学者の意見を聞いたところ、タヌキとムジナは同じだと述べた。つまり動物学者の見解が、タヌキとアナグマが同じだというとんでもない認識だから、混乱したのだろう。戦後に、動物が体系化されてタヌキはイヌ科、アナグマはイタチ科と分類されてからどうにか動物の見分けが出来てきた。そうは言っても、現代の一般人にとって野生動物の細かな習性や泣き声などを、知っている人がどれだけいるだろうか。

そういう生物の知識が皆無な人が、初めてアカゲラであるキツツキの木を突っつく不思議な音を聞けば、それは何とも言えない神秘体験となるだろう。それが夜の山に響く「ギャーッ!!!」という叫び声は、そのまま恐怖体験となって山の怪異譚に組み込まれるのは当然の事だろう。