たまたま、春日明神と一緒に二十三夜と刻まれた石碑を見つけた。刻まれている二十三夜とは、二十三夜に昇る月の出を待って、それを楽しむ信仰的な民俗である。また春日とは春日大社を総本山とし、全国に1000社を超える春日神社がある、その春日となる。その春日大社の祭神は、和銅3年(710年)藤原不比等が藤原氏の氏神である鹿島神(武甕槌命)を春日の三笠山(御蓋山、御笠山)に遷して祀り、春日神と称したのに始まると云う。

文暦年間に成立した「古社記」には「春日山を以て三笠山と号す」という事から、三笠山は春日山と同じだという事なのだろう。

春日(ハルヒ)を春日(カスガ)の山の高座の三笠の山に朝去らず雲居たなびき

上の歌は、山部赤人が詠った歌である。春日山は三笠山であるとされながら、この歌では、同時に二つの山が登場している。ただし、良く読むと、高座があるのは三笠山であり、春日の山は三笠山の形容になっているようである。つまり山部赤人の歌は、春日の山は三笠山にかかる意味と捉えても良いのかもしれない。

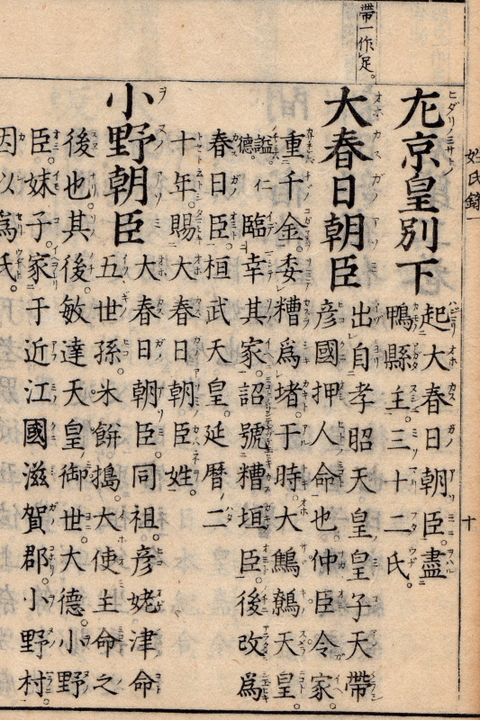

「新撰姓氏録」には大春日朝臣が糟を積んで堵となさしめた事により、後に「糟垣(カスガキ)」をカスガに改めたとある。「糟」を調べると、「糟尾」「糟毛」など、どうも白いものが混じってはっきりしない様を意味しているようだ。更に調べると「大言海」には「春日の霞む」が言い慣れて「春日」を「カスガ」と訓むようになったとしている。となれば「糟」と「霞む」が結びつくようだ。

うぐいすの春になるらし春日山霞たなびく夜目に見れども

「万葉集1845」

ある説に「カサ+ウカ」が縮まってカスガとなったというものがある。「カサ」は「笠・傘・暈」であり、「ウカ」は「食物」の意味もあるが「三日(ミッカ)」など「日」を意味するが、それ以前は「月」を意味していた。「万葉集1845」の歌は、解説によれば「夜の霧を詠んだ歌」であるというが、「カサ+ウカ」が「暈+月」であるのならば、それは暈を被った月となる。

春日なる御笠の山に月も出でぬかも佐紀山に咲ける桜の花の見ゆべく

となれば、この「万葉集1887」の歌は春の霞を春日と御笠で強調している事になる。つまり春のおぼろの暈を被った月によって、夜桜を楽しみたいものだという意味になるのかもしれない。

つまりだ、このたまたま見つけた春日明神と二十三夜の石碑は、春日が月と同じ意味を持つ有力な手がかりの石碑であるのかもしれない。