中村禎里「動物妖怪談」を読むと、中村氏は河童と隠れキリシタンが結び付く可能性を示唆している。

1805年に九州の日田代官が河童を調査し、河童を目撃した者の話を集めると、1667年に完成した用水の近くが三か所。川渕が二ヶ所。川堰の近くが一ヶ所。そして湧水から流れ出る小川のほとりが一ヶ所。これは江戸の町も含めて、河童を目撃した場所の共通の特徴は、人工的な水地という特徴があると述べている。その水地も、驚くほど小さな流れであるようだ。遠野の常堅寺裏を流れる河童淵と呼ばれる足洗川も、かなり狭くて浅い。

遠野の河童の共通した特徴は、河童淵と呼ばれるものが、まず民家の近くにあるという事。例えば河童が魚だけを食べる生物であるなら、人間の住む民家かから離れた山の淵でも、沢でも良い筈だ。しかし河童がいるとされる河童淵は、天敵になり得る人間の住む民家の近くにある。これはつまり、人間が近くにいてこその河童だとも考えられる。それは人間に依存している河童といっても、良いのではなかろうか。生物が"そこ"に棲む場合、餌を含む環境が重要となる。河童は、人間に関係する何かを求めて、民家の近くに住んでいる可能性は高いだろう。

実は座敷ワラシを調べていると、飢饉などが頻繁に起きた時代、小さな子供達は人の家に忍び込み、仏壇や神棚にお供えされたものをよく食べたと云う。それが座敷ワラシが仏壇などで目撃された話に繋がるものと思われる。それと似た様なものに、墓所に供える団子などもそうである。現代では、供え物をして放置すると、カラスなどに食い散らかされるので、皆で分けて食べるか、持って帰ったりもする。昔は神の使いとされたカラスなどにも意図的に与えた場合があるが、密かに墓所に供えられた供物を食べた者もいただろうと思える。ここで思い浮かぶのは、川から這いあがった河童は、家に入ると座敷ワラシとなるという伝承だ。これは河原に住まう何者かが、家に入り込み、食べ物を漁ったとも捉えて良いかもしれない。遠野に乞食がいたかどうかだが、通常は遠野の冬を乞食は越せないだろう。だから都会で見受けられる浮浪者は、遠野にはいない。それでも戦後に、河原に住む者達がいたという話を聞いた事がある。その冬を越す方法だが、やはり風と雪を遮る建物と暖は必要となる。それを兼ね備えているのは、厩だ。厩にイズナや狼が侵入して、馬が嘶いた話はよく聞く。しかし馬は余程が無い限り、警戒心を抱かないものである。河童を河原に住む者と考えた場合、そういう者が冬を過ごす為には、厩に忍び込むしか無いのではなかろうか。

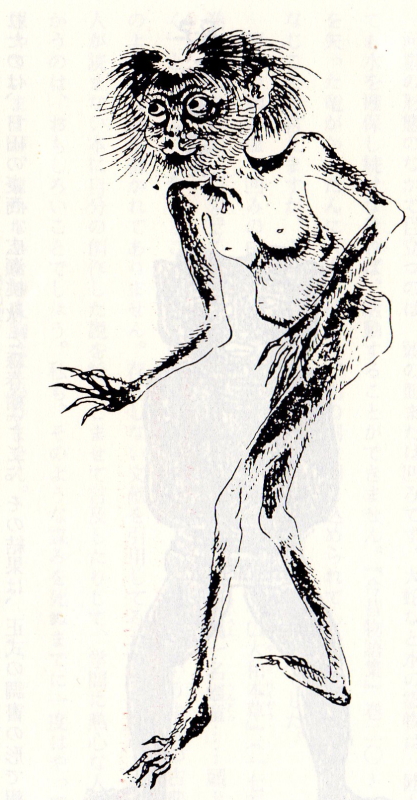

話は飛んでしまったが、画像は日田代官調書に描かれている河童の肖像である。この姿は、河童よりも猿。猿よりも人間に近いと、中村禎里は感じたようだ。明治時代になって文明開化と叫ばれるも、地方ではまだ原始的な生活をしていた場合が多い。一般庶民であっても衣類は高価な為に、滅多に着る事は無かったので男も女も、大抵は上半身裸で過ごしていたと云う。裸で髭はボウボウの姿は、まるで人間離れして見えたかもしれない。

日田代官が河童の調査を思いつき、その実施を豪商であった広瀬桃秋と森春樹に命じた。森春樹の随筆「蓬生譚(1810年)」に、河童の住まいを訪ねた報告書がある。それによれば「水の中かと言えばさにもあらず、家の中にもあらず。穴の中とおぼしき所にて、莚など敷きて居りし」と報告されている。中村禎里は「このような生活様式は、山窩と呼ばれる漂泊民のものと似ている。」と述べている。さらに中村禎里は、「九州の河童伝説濃密地帯は、かつてキリシタン大名が支配していた地域と重なると。仏教には帰依せず、山中にひっそりと隠れ住むと想像されたキリシタンの影もまた、河童にひそんでいた可能性を、完全に否定することはできません。」キリシタン大名は江戸時代に入り、慶長十八年(1613年)に禁教令も出された事から、それ以降はいなくなったが、隠れキリシタンは密かに独自の信仰形態に様変わりして明治時代まで続いていたようだ。妖怪は、神の零落したものだという見解を柳田國男を述べた。かって普通の民であったものが、山窩であり、隠れキリシタンに零落し、人間としての尊厳を奪われ、妖怪視された者達もいたのかとも感じてしまう。紹介した河童の肖像の頭が窪んでいるのは、所謂河童の皿というものであろうが、それがフランシスコ・ザビエルの宗教者と同じ、頭のてっぺんを剃っているものにも似通っているのは、もしかして河童がキリシタンをも内包して伝わったのかとも感じてしまうのだ。

画像は、明治時代に瑞応院に持ち込まれた慈母観音像を聖母マリア像に見立てたものではないか?とされる像。全体に粒子の細かな砂が付いているが、それは坑内で祀られた像であるからとされている。遠野では、キリシタンの禁教令により、仙台領から逃れてきた後藤寿庵の門人やその系統の者達が。また元和、元文年中より寛永年中にかけて、志和郡佐比内より、金山経営者でキリシタン信者であった丹羽弥十郎の門人等が多数、上郷町の来内から小友町の平笹、長野にかけて移り住み、金山開発の採掘に従事したと云う。落盤事故の多かった金山開発は、死との隣り合わせでもあった。見つかれば死罪となる隠れキリシタンを、ただ殺すのは勿体ないと、南部藩も黙認したのかもしれない。ただ「盛岡南部家文書切支丹妻子御成敗目録」によれば、寛永十三(1636年)年三月二十五日、遠野においても隠れキリシタンが三人処刑され、数十人の改宗者があった事が記録されている。明治時代になっても明治政府による隠れキリシタンの迫害は続いたのだが、諸外国の非難・批判を招いた為に明治六年、江戸幕府以来の「キリシタン禁教令」が解かれて、やっと信仰の自由が認められた。ならば明治時代に瑞応院に持ち込まれた像は、察するに明治初期の頃であったろうか。

河童は、仏教関係の事物を嫌うとされているのは、もしかして隠れキリシタンとの結び付きも指摘される。ただそれは遠野では聞いた事が無いので、恐らく河童と隠れキリシタンが濃密に繋がる九州限定であろうか。

画像は、常堅寺に伝わる隠れキリシタン像と云われる。頭に罰点がついているのは、キリストのクロスを意図したものだと。こうして考えていくと、遠野の観光名所になっている河童淵傍の常堅寺には、隠れキリシタンの像があり、常堅寺から五日市よりの近くには、キリシタンの墓地がある。また常堅寺には、過去に隠れキリシタンとの深い因縁もある事から、常堅寺には何やら隠れキリシタンの匂いがしないでもない。先に紹介した供物を食べる話だが、お寺には供物が集まる場所でもある。また冬の寒さを凌ぐ為、家の無い者がお堂で過ごしたとの話も聞く事から、それらの条件を兼ね備えるのは、神仏習合時の寺院であったろうと思う。隠れキリシタンであった事から処刑され、その家族は追放されたとも聞く。行くあても無い追放された子供が、密かに民家近くのお堂などに住みつき、人間が妖怪に零落した存在として河童となったとしても、おかしくは無いかと思えた。あくまでも、河童の一つの形として有り得る話では無いかと、記事を書いてみた次第だった。