「大方は天明天保の飢饉辺りから始まった。」

ある家の普請の時、何気なく土間から常居へ上がる戸口の踏み台の下を掘ると、小さい人間の骨が夥しく出た。試にそれを計ってみると、一斗笊で二つばかりあったという事である。これなどは実に極端な例であろうけれども、大概の家々で、一人やあるいは数人分の小さな骨の出ない処はまずあるまいと想像されるのである。

佐々木喜善「遠野奇談」より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

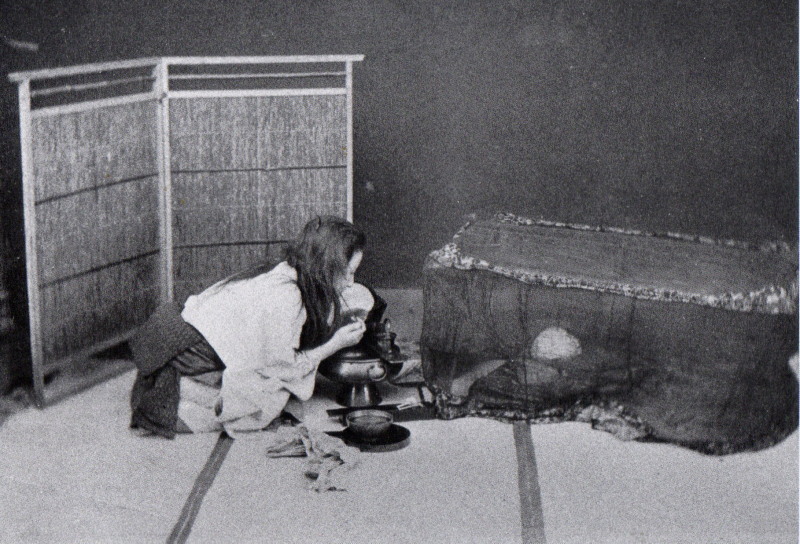

昭和の時代、秋田県の民家の敷地内から無数の子供の骨が発見されて報道された事があった。確かに秋田の事件は殺人といえば殺人であるが、その内容は佐々木喜善の記した記事と同じである。自分一人が生きるのにもままならない飢饉の時代、それでも人々は子供を作ってしまう。発情期が来れば交尾をしてしまう、人間というものが犬猫と同じ畜生に堕ちた時代でもあった。今の住職が撤去してしまったようだが、以前の常堅寺には無数の童子・童女の碑があった。土淵で一番古く、そして檀家の多い河童淵で有名な常堅寺は、子供の魂を供養した寺にも思える。以前の河童淵は淀みであったようで、間引きして流された赤子が流れ着き、それを供養したとも聞いた事がある。また敷地内にある河童狛犬を手前に置いた十王堂は、どうも子供の為の十王堂である。この十王堂は東に向けて建てられているが、その方向にはやはり子供の魂を祀った賽の河原である地獄山に向けられている。良心の呵責、というものがある。様々な背景や心情があったろうが、殺してしまった子供は大勢いた筈である。日本の歴史に蔓延る御霊信仰と同じに、やはり殺してしまった子供達を無視には出来なかったのが、十王堂であり童子・童女の石碑であり、賽の河原であったのだろう。

今の時代と違い"子供達とはすぐ死ぬものである"という認識があった。ある意味、子供の死というものに麻痺していたのかもしれない。だから沢山の子供を産んで、生き残った者が跡目を継ぐ。だから昔は普通に、8人から10人兄弟というのがざらにあった。飢饉の時代には余分な子供は殺されたのだろうが、後の時代になると邪魔な存在となり、女の子は売られ、男は家を出される。明治生まれの自分の祖母は、北限の海女で有名な県北の久慈市から遠野の地に売られて来たものであった。何故遠野だったのかというと、簡単に逃げ帰れない遠い地が良いという事で、たまたまそれが遠野という地であったようだ。そういう時代を生き残ってきた者達が、昔を伝える。自分が生きていた時代から、それ以前の時代も含めて。その中には当然、殺された子供達に関する話もあった。しかし、それを普通に話、語るのではなく、それらが河童や座敷ワラシに変換されて伝えられてきたのだと感じる。例えば飢饉時に他の家の食べ物を盗んで殺された子供の話は、そのまま河童の詫び証文の話に置き換えても違和感がない。リアルな殺すという描写を省けば、それは悪戯者のトリックスターが懲らしめられる、面白おかしい話となってしまう。この闇・遠野物語に紹介した子殺しの話はもしかして、遠野に伝わる河童や座敷ワラシの原点なのかもしれない。多くの子供の死から、その魂を供養する為に作られたのが、河童や座敷ワラシの話なのかもしれない。