「日本書紀(崇神天皇五年)」「國内に疾疫多くして、民死亡れる者有りて、且大半ぎなむとす。」崇神天皇五年に、疫病が流行って多くの民が死んだようだが、この記述と似た様なものが多くの風土記に記されている。その殆どは、荒ぶる女神の祟りによるものだった。「昔者、此の川の西に荒ぶる神ありて、路行く人、多に殺害され、半は凌ぎ、半は殺にき。(肥前國風土記)」「此の川上に荒ぶる神ありて、往来の人、半を生かし、半を殺しき。(肥前國風土記)」「昔、此の堺の上に麁猛神あり、往来の人、半生き、半は死にき。(筑後國風土記)」本来「半」という漢字は、牛を真っ二つに切り裂いて神に捧げる意味を持つ。つまり「半」という漢字を使用して表現している「風土記」や「崇神天皇記」などは、初めから民という生贄を神に捧げた意として表現していたのかもしれない。そしてその疾疫による多くの民が死んだ原因が、大殿に祀っていた天照大神と倭大国魂によるものだったとわかり、この二柱の神を外に出したという。これはつまり、祀っていた皇祖神が祟ったという事になる。これについては、皇祖神が祟るのはおかしいのではないか?という意見が多い。とにかくここから、天照大神は豊鍬入姫命に託され、笠縫邑まで運ばれ祀られた。

ところで気になるのは、天照大神と倭大国魂が並んで大殿で祀られていたという事実だ。古代の祭祀では、彦神と姫神が並んで祀られている場合が多い。ここでも天照大神を女神とすれば、倭大国魂は男神となるか。近藤雅和「記紀解体」によれば、倭大国魂は大物主、そして饒速日命という事になる。倭大国魂の説は様々あるのだが、倭大国魂=饒速日命の詳細は「記紀解体」を読んで貰うとして私は、この合理的な近藤雅和説を支持したい。

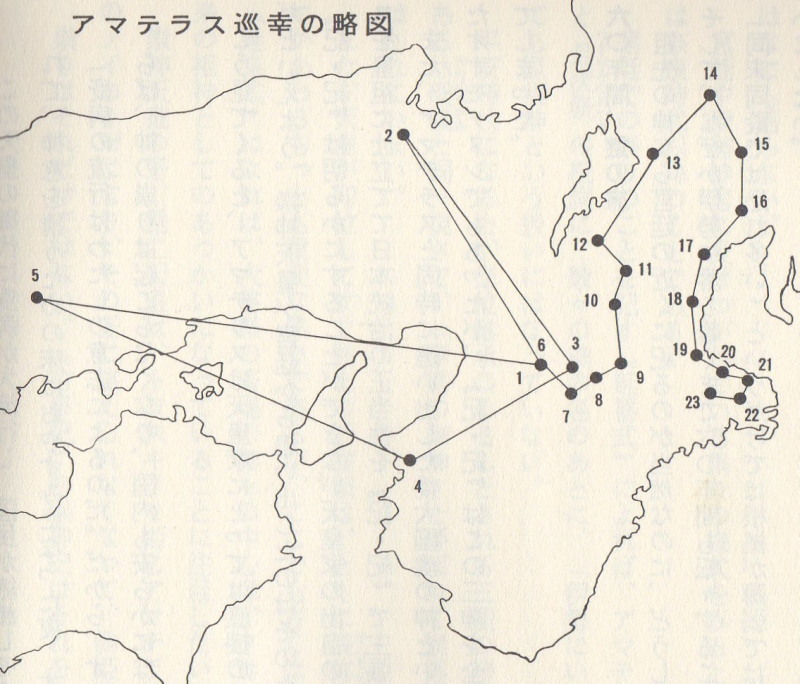

近藤雅和「記紀解体」より借用

そして近藤雅和はもう一つ、気になる説を唱えていた。天照大神の遷座の旅は、武力制圧であったというものだ。遷座の旅に参加している者達は「皇太神宮儀式帳」によれば、安倍武淳川別、和邇彦国葺、中臣大鹿島、物部十千根、大伴武日の五人の名門豪族の長が部下を引き連れている事に加え、「倭姫世紀」において「阿佐賀の悪神を平らげた安倍大稲彦も共の中に加わった。」とする事が、その武力制圧の旅を裏付けるとしている。

ここで頭を過るのは、蝦夷平定を祈願して、最強の神であった熊野に祀られていた瀬織津比咩を、現在の岩手県室根山まで、わざわざ勧請した事。その最強の神としての裏付けは、菊池展明「円空と瀬織津姫(下)」で紹介されている。「白山大鏡」に「白山瀬織津置倉宮は東馬場の麓の宮に坐す。東夷異国の征伐を為し神宮を東の麓に卜す。託宣記曰く、慶雲二年、我大将軍と為り兇賊の陣を誅し平ぐる。天慶年中、官軍鎮飽し、一乗の法味の勢力我に勝る。」とある。更に白山の「由来伝記」では、瀬織津比咩の本地である十一面観音を北斗七星の「破軍星」と見立てている。破軍星とは北斗七星の先端であり、それを剣先に見立てて,その方向に向って戦うものは勝ち,逆らって戦うものは負けるとされる。別名「剣先星 (けんさきぼし)」 とも呼ぶ。

また大和の斑鳩には伝説があり、四道将軍を派遣した崇神天皇は御幣岩の上で滝祭をご覧になったとされる。「神皇正統記」には「瀧祭の神と申すは瀧神なり。」とあり、その滝神は滝原宮に祀られている神でもあった。それはつまり、崇神天皇が大殿で祀っていた神という事になる。崇神天皇10年に四道将軍を各地に派遣して武力制圧をした崇神天皇であるから、最も欲した神とは戦神では無かったか。だからこそ、御幣岩の上で滝祭りを観た。実は、この御幣岩には他の伝説もあり、大峯山へと登る場合は、塩田の森の祓戸大神へと参詣し、御幣岩で身を清めてからでないといけないとされる。役小角もまた、これに従って大峯山へと登ったとされる。この祓戸大神は現在、車瀬の白山神社に遷されたようだが、元々は白山神社の祭神が祓戸大神であったようだ。そしてその祓戸大神とは、瀬織津比咩であり、どうも大峯山との関係が深い様である。

ここで「日本書紀(神功皇后記)」を確認してみると「和魂は王身に服ひて壽命を守らむ。荒魂は先鋒として師船を導かむ」とある。また別に「荒魂を撝ぎたまひて、軍の先鋒とし、和魂を請ぎて、王船の鎮としたまふ。」事から実際、戦に率先して参加しているのは天照大神荒魂だけであった。そしてこの天照大神荒魂の性質はまさに、北斗七星の「破軍星」そのものではないか。

ならば、笠縫村から倭姫と共に武力制圧で彷徨った天照大神とは、和魂では無く荒魂であった可能性が高いのではなかろうか。となれば大殿に祀られていた二柱の神とは、倭大国魂と天照大神荒魂という事になる。倭大国魂が饒速日命であるなら、その属性は日神である。相対する神が今まで天照大神とされていたが、それでは日神の二柱となり、陰陽の和合とはならない。あくまで彦神と姫神を祀るのは、陰陽の和合を意識するからだ。ところが天照大神では無く、その荒魂となれば、それは笠縫村からの終着点である滝原宮に祀られた神であり、現在伊勢神宮の荒祭宮に祀られる水神である瀬織津比咩であるから、倭大国魂と瀬織津比咩という二柱の神は、陰陽の和合となり、合理的な祭祀である事がわかる。ただ何故に崇神天皇が大殿に祀ったのかは、定かでは無い。ただ考えられるのは、神功皇后時代から天武天皇時代の間、天照大神という名前は登場せず、ただ伊勢大神と日神という名前が登場しただけという事実がある。伊勢大神=日神=天照大神というイメージが強いのだが、天照大神という女神の正式な誕生が天武天皇時代から始まり持統天皇時代に完結したのなら、それ以前の伊勢大神と日神とは、もしかして瀬織津比咩と饒速日命の可能性もあるのではなかろうか。

更に気になるのは、上記の地図が武力制圧の行程であるなら、その武力制圧の地に熊野がまったく含まれていない。熊野は神武天皇時代に支配したといえばそれまでだが、神武天皇以来の拠点である大和でさえ未だに周辺の地を武力制圧しているのに熊野だけは全て全域平定されていたのか?という疑問が起こる。次は、熊野神と伊勢神、その共通性について書こうと思う。