旗屋の縫が早池峯山へ狩りに行って泊っていると、大きな青入道が来て、縫に智彗較べをすべえといった。縫は度胸の据った男であったから、よかろうと答えて、まずその青入道に、いくらでもお前が小さくなるによいだけ、小さくなって見ろと言った。すると青入道は見ている間に小さくなったから、縫はそれを腰の火打箱に入れておいた。翌朝になって火打箱を開けて見たら、小さな青蜘蛛が中に入っていたそうな。

「遠野物語拾遺185」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「遠野物語拾遺183」「遠野物語拾遺184」と、「賢淵」の類話が続いていた。この「遠野物語拾遺185」では、その怪異の主である青蜘蛛が早池峯山に登場しているが、この話は、佐々木喜善「老媼夜譚」でも紹介されているのだった。ところで、大入道に対して知恵を働かせ、小さくなるように仕向けて退治する話は、自分が子供の頃に観た「長靴をはいた猫」でも、長靴をはいた猫が魔王に対しても行っていた。

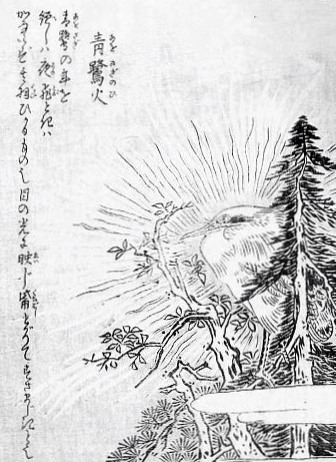

蜘蛛の怪異は良いとして、何故に青蜘蛛なのかという事だろう。蜘蛛では無いが、小松和彦「日本怪異妖怪大辞典」によれば、茨城県では帯を後ろに締めて暗い夜道を歩くと、青鷺が入道となって後ろから顔を覗き込むという話が伝えられる。これは反日常を行う事によって物の怪に付け狙われる様な話ではある。また別に、鳥山石燕「画図百鬼夜行」に「靑鷺火」が紹介されており、小松和彦はその青鷺をこう解説している。

「靑サギは夜間に光を放つ怪異となる。靑サギが飛ぶとその光は火の玉や月の様に光るという。また帯を後ろに締めて夜道を歩くと、青サギが入道となって後ろから覗き込むとも伝えられている。」

本来「青」とは水を称える色でもある。しかし「青」の旧字体は「靑」であって、植物の下に井戸を兼ね備えた漢字であり、赤を意味する「丹」という文字も含まれていた。そこで本来の水を意味する為、水の精でもある月が組み込まれ「青」となった。 靑鷺が月の様に光るように、青蜘蛛も恐らく月の靑が組み込まれたものではないだろうか。「賢淵」からわかるように、登場する蜘蛛は滝や淵の主とされている場合が多く、水神との関連性が指摘されている事から、青はやはり靑であり、月と水を意図して表現されているのだと思う。では、早池峯に登場した靑蜘蛛は、早池峯の主であろうか?確かに早池峯に祀られる神は水神である事から、青蜘蛛と結び付けられるのは当然であるかもしれない。また「ギリシア神話」では、女神ヘラの怒りに触れて罰せられた機織りの得意なアラクネが蜘蛛に変えられたが、古今東西蜘蛛が化けるのは殆ど女である事から、古代ギリシア時代からの神話が広く伝わったものであろうか。しかし、入道となれば女では無いという認識が一般的だろう。どちらかというと、"間抜けな男"を意図して作られた青入道であったのかもしれない。