土淵村野崎の下屋敷の松爺が、夕方になってからの家の木割場で木を割っていたら、突然そこへ猪が飛んで来た。よし来たと言いざま、その猪の背中に馬乗りに跨って、猪の両眼を指で掻き抉って、とうとう殺してしまったそうな。これも前と同じ頃の話だといった。

「遠野物語拾遺215」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「遠野物語拾遺223」では、飛鳥田の菊池氏の祖父が狼の目玉をくり抜いた。ここでは、猪の目玉をとなっている。共通するのは、どちらも爺様である事となっている。前と同じ頃と書かれているのは「遠野物語拾遺214」でも狼を打ち殺した話が紹介されている事から、動物との事件が頻繁に起きていたという事だろう。その猪も明治の半ばには豚コレラが流行って全滅したようである。その時の記述が、吉田政吉「新遠野物語」に書いている。

猪は今こそ遠野には一匹もいないが、明治の初め頃までは、どこの山でも見かけものだ。猪は豚と先祖が同じせいか、豚と同じように何でも食う。殊に人参牛蒡、芋類ときたら大の好物で、見付けられたとなったら往生だ。どんな大きな畑でも、文字通りに一物も余さず食ってしまう。それに猪は、鹿と違って一匹で出歩くことがなく、年寄りの大将を先立てにして、子だか孫だかがその後からぞろぞろと群がって押歩くのだから、小さな畑などはただの一晩で、影も形もなくなることさえあった。

猪の仲間に、何か流行病でも出たものらしく、方々の山に猪の死骸がごろごろ転がっていた事があったそうだ。そのうちに、誰かが拾って来て食ったところが、皆酷くあてられて、中には死んだ人まであったそうだが、それから目立って猪の数が減ったそうだ。まあ、今なら、豚コレラか何か流行病の発生というところだろうな。そしてその後、即ち日清戦争後鉄砲打も盛んになったのでいつか一匹も見えなくなった。

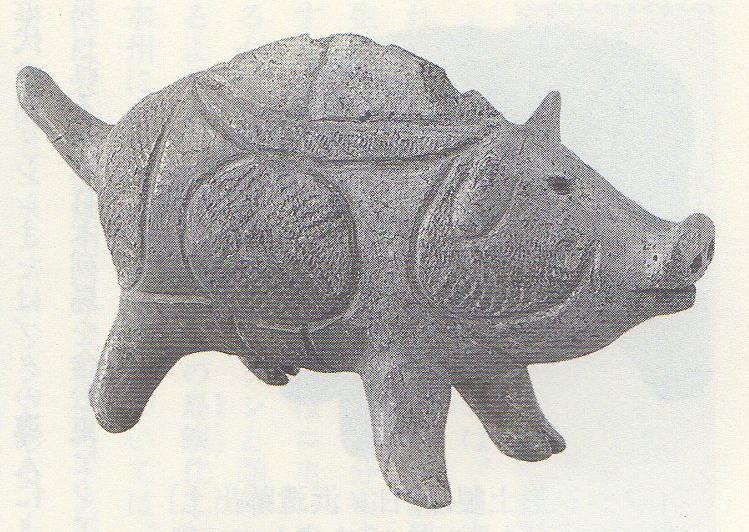

吉川弘文館「人と動物の考古学」によれば、岩手県の太平洋沿岸の貝塚から出土する猪は非常に大きく、現在の日本猪とは別の種名が付けられていたらしい。そういえば、アニメ「もののけ姫」の設定でも、太古の動物は巨大だったという事にしているのは、これなどを参考にしているのだろう。

ところで「遠野物語拾遺215」で爺が猪の背中に乗って目玉をくり抜くシーンは自分にとって、子供に時に観た「ウルトラQ」を思い出す。野生児のタケルがゴルゴスという怪獣の背中に乗って急所の玉らしきを抉り出されてやられてしまうシーンを、ワクワクして観ていた記憶がある。今思えば、あのゴルゴスも猪に似せて造形された怪獣の様な気もする。まあこの「ウルトラQ」に登場した野生児タケルも、元々は「古事記」に登場したヤマトタケルをモデルにしているのは確かだろう。ヤマトタケルは、伊吹山の山神である猪によって死に至らしめられた。「ウルトラQ」のタケルは、「古事記」の名誉回復として制作されたのかも。

ところで猪を倒した爺様だが、やはり大力譚で片付けて良いものかどうか。まあ、これも有り得ない話であるから"ひょうはくきり"の類話であるのは明らかである。ただこじつければ、猪は山の神の乗り物でもあり、愛宕神の使役でもある。それを殺してしまうとは、ある意味罰当たりな爺様の話ではある。