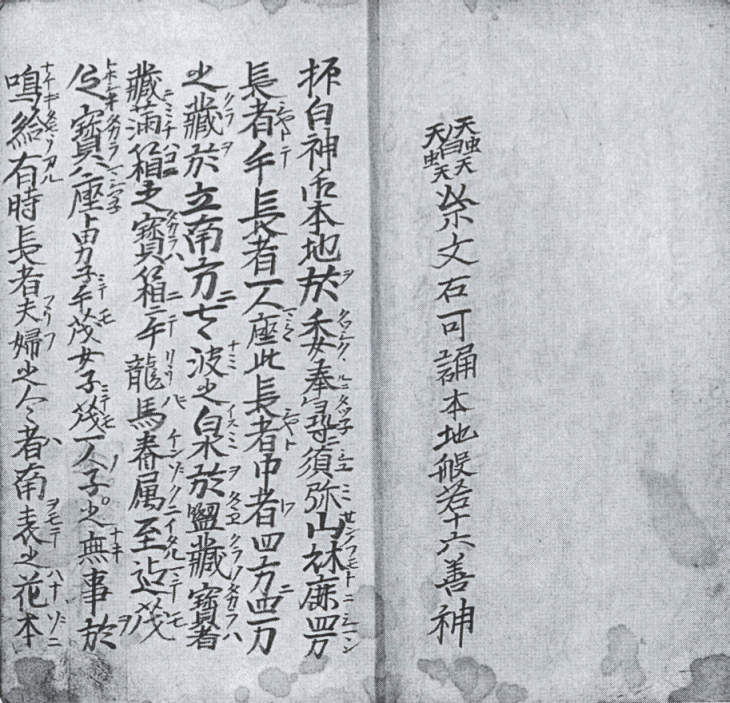

オシラ様を狩の神と信じている者も多い。土淵村の菊池という狩人の家に、大切に持ち伝えている巻物には、金の丸銀の丸、オコゼ魚にオシラ様、三途縄に五月節句の蓬菖蒲、それから女の毛とこの九つを狩人の秘密の道具と記し、その次にはこういうことも書いてある。「狩の門出には、おしらさまを手に持ちて拝むべし。その向きたる方角必ず獲物あり。口伝」

「遠野物語拾遺83」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

多様性を示すオシラサマだが、その属性は山にある。山とは、水の源であり、樹木が発生する地であり、獣もまた発生する神秘の地であった。山中他界で竜宮伝説も付随する山であるから、海のオコゼを捧げたとして何等不思議では無い。そのオコゼもまた、ある地域では"イザナミ"と呼ぶ事から、そのオコゼの醜い顔は、黄泉醜女と同一視されたのかもしれない。山は、他界であり異界であり、補陀落や黄泉国に通じる入り口となる。その山を支配するのが山神となる。オシラサマが白山信仰と結び付いたとしても、それは山との結び付きであり、養蚕と結び付いても、結局は全て山に帰すのであった。後は、オシラサマを信じる者が、どの特異性を重視して信仰するかだけであろう。

【肥前国風土記】

郡の西に川がある。名をサカ川という。水源は郡の北の山から出て南

に流れ、海に入る。この川上に荒ぶる神があり、往来する人の半ばを

生かし、半ばを殺していた。そこでこの地の統治者の祖先であるオホ

アラタが、占いで神意をはかった。

時に土着人の女、オホヤマタメ・サヤマタメの二人がいて、下田の村の

土をとって、人形・馬形を作ってこの神を祀れば、必ず神は和められる、

と申し上げた。

オホアラタが、その言葉のままに神を祀ると、この神はそれを受け入れ

て、とうとう和められ、鎮まった。そこでオホアラタは、この女達はこのよ

うに、まことに賢し女である。サカシメによって国の名前としよう、と言っ

た。それでサカシメの郡と言ったが、それが訛ってサカの郡となった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

荒ぶる山神を鎮めるのに人形・馬形を作って祀る形の古くは、上記の「肥前国風土記」であろう。それを担当した者は、女であった。女は、その長い髪に霊力が宿るとされ、それをザンバラの状態でいる事が、最も霊力を発揮できると信じられていた。だからこそ「日本書紀(天武天皇記)」で、巫女が髪を結わなくても良いという条例が発布された。つまり、女が神と通じる能力が長けていると判断された為であった。オシラサマを扱うのは、女だけで行われるのもその為であろう。しかし、後に修験が発達して、山から女は締め出された。別説には、山の魔物から女を守る為に女人禁制としたとも伝えられるが、原始形態の祭祀が卑弥呼であるのならば、本来は女が神と交流するのが普通であった筈だ。それを伝えているのが、オシラサマの祭祀であろう。

オシラサマの祭日には、オシラサマに新しい衣を重ね着させる。これを「オセンダク」と呼び、穢祓であろうとする説もあるが、古い衣は穢れが付いているものであり、衣を重ねるという事は、穢れを重ねるに等しい。そしてその後に養蚕の由来を伝える祭文「シラア祭文」を唱え、少女がオシラサマの神体を背負って遊ばせたりするのだが、それを「オシラ遊び」と云う。夏祭りに穢祓の祭が多いのは、折口信夫が夏の語源は「撫づ」であるとし、人形などの祓の具が撫物に由来している事から、オシラ遊びもまた穢祓の行為であろう。

前回に書いた様に、オシラサマが狩と結び付くのは、動物の血による穢れが生じる為、それを引き受けるオシラサマが、穢祓の神の依代であるという事だろう。山に生まれた獣は、死した時に山である大地に土となって戻る。東から生れた太陽が、西に沈み死ぬと云われた概念と同じ様に、獣もまた死んだ後に山から生れるという循環。その循環を促す為に、穢れを取り除くのだと思う。「古事記」でのイザナミが黄泉国の穢れに遭った時、男神であるイザナギに対して「決して見てはならない。」としたのも、オシラ遊びが男子禁制で、女の間で行われる事と一致する。遠野の綾織で女だけの山神祭が行われるのは、本来の山神祭祀の形態が女の手によって行われているのを脈々と伝えているものではなかろうか。やはり、オシラサマが狩の神でもあるのは、本来が山神である為ではなかろうか。