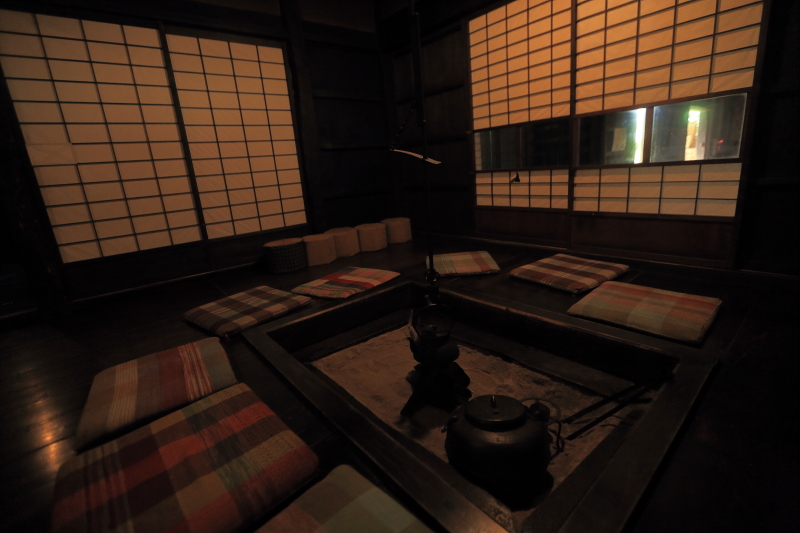

家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる。暑きころ、

わろき住居は堪えがたき事なり。深き水は涼しげなし。浅くて流れたる、は

るかに涼し。こまかなる物を見るに、遣戸は蔀の間よりも明し。天井の高き

は、冬寒く、燈火暗し。造作は、用なき所をつくりたる、見るも面白く、よ

ろづの用にも立ちてよしとぞ、人の定め合ひ侍りし。

「徒然草第五十五段」

今年は、全国的に猛暑のようである。今日…7月9日の気温だが、世界的比較で見てみよう。

マニラ 30℃

バンコク 30℃

ハノイ 32℃

ジャカルタ 28℃

カラチ 34℃

ニューデリー 30℃

テヘラン 33℃

イスタンブール 32℃

メッカ 38℃

カイロ 34℃

山梨県甲州市 39.1℃

なんと、南国をさて置いて、日本の山梨県甲府が最高気温を示していた。山梨の甲府も盆地の気候らしく、夏は蒸し暑く、冬は底冷えがする地域の様だ。この「徒然草」の著者である吉田兼好は、京都に住んでいた。京都もまた盆地で、夏は蒸し暑いよう。

ところで「徒然草」の時代は鎌倉時代となる。考えてみて、その頃の暖房器具とはせいぜい火鉢程度だろう。広い、武家屋敷やお城もそうだろうが、普通の屋敷でも風通しが良い造りをしていたようだ。簾や障子程度で、風を防いでいるのが昔の家であったよう。ところが現代建築の窓は殆どアルミサッシで密閉性が高い。当然の事ながら、冬は暖房が必要の無いくらい暖かい造りとなっている。外気温が同じだとしても、鎌倉時代の家の造りと、現代建築の家の造りとは天と地ほどの違いがある。どう考えても寒いだろうが、吉田兼好は我慢できると言っている。

しかしだ、吉田兼好はその寒い冬よりも夏の暑さを重要視している。実は、遠野も盆地であるのだが、京都と遠野では全く違う。暑さにおいては、京都に勝てないだろう。たまに関西の人から話を聞くが、せめて9月いっぱいは東北に居たいと言う。それほど関西は暑いそうだ。とにかく火鉢程度の暖房器具で過ごす寒い冬よりも、それを凌駕する京都の、吉田兼好が我慢できない程の暑い夏とは、どれほどのものだろうか?