前回のタタラ→ダイダラ→ディディラ→デンデラは遊び記事ではあった。実際に、デンデラ野には土器の出土は確認出来ても鉄器の出土は確認できていない。しかし、山口には金堀沢や鉄穴沢などがあり、また下った所に火渡りという地名がある事から、デンデラ野の立地条件から見ても簡単な「野タタラ」はあったのではないか。そうなれば「野ダタラ」の変換された「野デイデイラ」が「デンデラ野」に更に変換されたとして、何等不思議は無いだろう。

土渕の起点は、小烏瀬川の滝のある不動尊からだと書いたが、伝わる物語では恩徳の不動様と記されている。その恩徳では金山が開発され、恩徳の沢一帯が金山であったという。その中の金堀沢の奥を進むと、山の頂に恩徳熊野神社の奥宮があり、その麓に里宮がある。つまり小烏瀬川滝の不動尊も、熊野修験の影響があるだろう。それは荒川不動尊経由で、熊野・那智の瀧に匹敵すると云われる又一の滝との関連があると予想できる。

その小烏瀬川の滝から少し上がって、熊野神社の手前に沢の水が流れ込む場所に、桜の古木の足元に水神の碑が建っている。恐らく桜よりも、水神の碑の方が古いだろうと思うが、ここで「古事記」の話を思い出した。瓊瓊杵尊は美しい木花咲耶姫だけを娶り、醜い磐長姫を拒絶した為、永遠の命を手に入れる事の出来なかった話だ。永遠の石である水神の碑は、この後もずっとこの地に屹立するのだろうが、姉妹である木花開耶姫の象徴の桜は、常にその時代の誰かが、この水神の碑の傍らに植え続けない限り、石と桜の姉妹が永遠に並び続ける事は無いのだろう。

「土渕教育百年の流れ」を再び読み返すと、土淵各地に金属に関する地名が列挙され、更に金糞の出土もある事から、土渕の開発と共に、そこにはいくつかのタタラ場もあったと理解できる。「土渕教育百年の流れ」の著者は、土渕は明神の働きかけにより開発されたと記しているが、その明神の正体とはなんであろう。

大洞の地に屹立し、春に美しい桜の花を咲き誇る遠野市指定天然記念物でもある山桜は、古老に聞くと「大洞大明神」であるという。先に、遠野では桜を樺の木と呼び、それは木の華の意味であると書いた。木の華とはつまり「火の粉の花」の意でもある。土淵に住んでいたとされる安倍氏もまた「安日・安火(あび)」から発生した氏族だと云われるのも、蝦夷国に住む人々が火の文化を有した所以では無かろうか。そうでなければ、当時の朝廷側との戦で互角以上に戦った事が理解できないのだ。

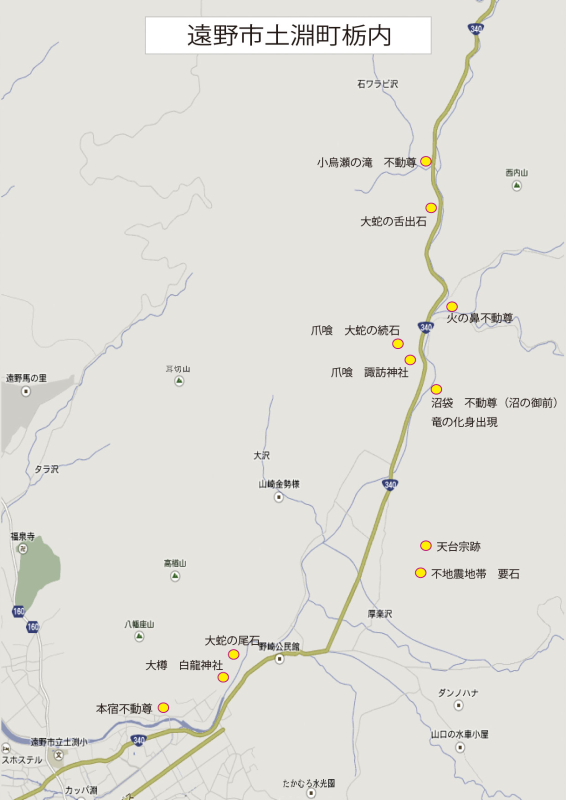

坂上田村麻呂以降、朝廷にまつろわなかった蝦夷の人々は鬼とされた。坂上田村麻呂の鬼退治は蝦夷退治でもあったのだが、鬼は真っ赤に燃えた炎の前で立つ人の姿がまるで鬼の様だと云われた事に由来する。その鬼以前は、蛇の民だった。諏訪大社を調べても、行き着くのは採鉄の集団となるのは、沼や池に生える葦に付着する錫(スズ)を採集していたからだ。錫は鍛錬鍛冶の原料になったのを考え見れば、龍神であり大蛇が発生した沼袋不動尊で沼の御前を祀っているというのは、蛇と繋がる諏訪信仰と文化の影響を受けているのだと思う。その沼の御前は、遠野郷に広く信仰されている。

坂上田村麻呂によって退治された鬼は、岩手の意味をも含むのだが、その鬼の話は何故か遠野郷には存在しない。ただあるのは鬼の民と呼ばれる以前の蛇の民というべき信仰と文化だ。大蛇退治というのは、治水と共に鍛冶の文化を手中にしたと云う意味でもあったのではなかろうか。笛吹峠を越えた橋野の中村に「遠野物語拾遺32」で紹介される話がある。やはり坂上田村麻呂の大蛇退治と共に熊野神社が建立され、大蛇を退治した大刀を川で洗った事から大刀洗川という名が付いたのも、刀鍛冶の過程で刀を鍛錬する過程の一つでもあると思う。そして、退治した大蛇の頭の形を木の面に彫って掛けたというのも、西内の蛇の舌出岩と同じ考えからのものであろう。

元々、神と云う存在は現世利益など存在せずに、ただ一方的に祟る存在だった。その祟り神を神社などで祀るのは、ある意味その神霊を神社に封じ込めるのに等しい。一年間神社などに封印すると、祟りの力が溢れる為に、年に一度の大祭で神霊を神輿に乗せてワッショイ!ワッショイ!と担ぐのは、ガス抜きでもある。大蛇と云う明神を神社に封じ込めるという事は、その大蛇の力を有したに等しい。

もう一度槨が、「ツチ」とは、ツチノコやミヅチなどという蛇の意でもある。つまり「ツチ渕」とは、「蛇の渕」の意でもある。刀もまた蛇に見立てられる事から考え見ても、刀鍛冶において刀を鎚で鍛えるという事は「蛇によって蛇を制す」に等しい。土渕から大槌にかけてが安倍氏の息吹を感じるのだが、大槌もまた鬼の伝承が息づくのだが、それ以前はやはり蛇であったのだろう。恐らく「大槌・小鎚」とは「大蛇・小蛇」の意で、土渕はそのまま大蛇と云う明神が息づく「蛇渕(つちふち)」という意ではなかっただろうか。

大蛇とは龍神でもある。瀧とは水の龍という意味でもあり、小烏瀬川の滝が土渕開発の起点であるのならば、「まつざき歴史がたり」で紹介した古い昔話の通り、初めに瀧に祀られていた不動尊が土渕を守っていたという事は、つまり本来の神である瀧の龍神が土渕を守っていたという事。土渕とは大蛇であり龍神が守っていた土地であったのだろう。