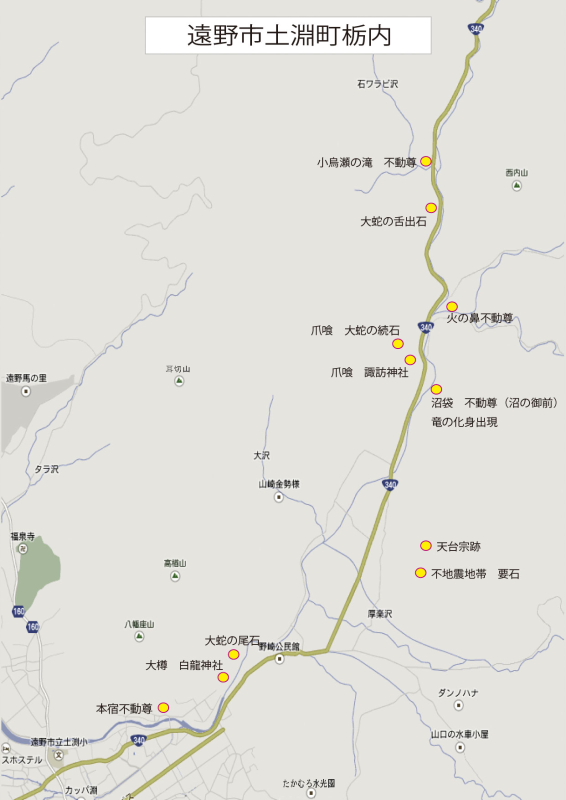

土渕といえば、盛岡市にも土渕町というのがある。高峰山をすぐ後ろにする盛岡の土渕はなだらかな傾斜で、諸葛川まで広がっている。その諸葛川向うと、土淵では土淵の方が若干の高地になっているようだ。そのすぐ近くには、釜口や大釜という地名があるが「釜」は古代朝鮮語で溶鉱炉を意味する。また程洞神社などの「ホト」の意味も、女性の陰部を意味するのだが、タタラ用語では溶鉱炉を意味する。ぽっかり空いた口が、釜もホトも溶鉱炉と見立てた為だ。その釜もホトも、別に噴火口を意味する。蔵王の噴火口を「お釜」と称するのは、滾った溶岩が、やはりドロドロに溶けた鉄をイメージするからだろう。とにかく、盛岡の土淵周辺を見ても、タタラ系に近い、意味深な地名が未だに残っている。遠野の土淵は、前回に火の鼻や火渡しという地名があると述べたが、他の地名も探してみようか。

以前「白望山」の語源を書いたが、その中に山伏用語で「白」は「百」と同じで「金鉱石」を意味する。また「ミ」は「鉱石」そのものを意味し、「白望山」とは「金鉱石を内包する山」と理解できる。その白望山の東にある金糞平には桜の古木が聳えている。桜の女神は、早池峯大神とも云われるが、広く一般的に伝わっている桜の女神は木花開耶姫(コノハナサクヤヒメ)である。木花開耶姫は火中出産を果たした女神で、茨城県の室八嶋神社では竃の神として祀られている。つまり「コノハナ」とは「火の粉の花」の意である。タタラ場や、鉱物などが採掘された山の入り口などに桜の木が植えられているが、どうも桜とタタラとの結び付きは深そうである。

ところで安倍一族の伝説が多く有るのは岩手県だけでは無く、それは常陸国であった現・茨城県にも、安倍一族の伝説は多く存在する。宗任神社があるのも茨城県だ。その茨城県にも、タタラ系の遺跡や地名が多く存在すると共にダイダラボッチという巨人伝説が、また多くある。タタラが転訛してダイダラとなり、いろいろな変化をしている巨人譚の話である。

それでは遠野には、そういう巨人伝説に関するものは無いかと探し、考えてみた。遠野での巨人とは、せいぜい「遠野物語30」に紹介される、三尺の草履の主である山男くらいだろうか?ところが茨城県には「大足(おおだら)」という地名があり、ダイダラ坊という巨人がいて、山を動かした話が残っている。調べると「大足」は「オオダラ」「オオダリ」「オオダル」などとも読まれるが、そういえば土淵に「大樽」という地名があった。そこは白龍神社を祀っている地でもある。ところが「大樽」の名の発生がよくわからないのだが、それを「大足(オオタル)」と漢字をあてれば、巨人譚のある地名と成る。また茨城県には太平山があるが、関ヶ原の戦いの後に領主であった佐竹氏は秋田県に移り住んだ。すると秋田県の早池峯大神と同じ神を祀る姫ヶ嶽が、後に太平山と名を変えた。太平山はいまでこそ「たいへいざん」と呼ばれるが、元々の茨城県の「タイヘイ」は「ダイタイラ」とも読まれ、ダイダラボッチの伝説のある地でもあった。

ダイダラボッチは山をも動かすが、山が動いた話は「遠野物語拾遺8」に紹介されている。これは夜中に山が競って大きくなる話だが、土を漏って山を大きくする話がダイダラボッチ譚にも似た様な話がある。

またダイダラはデイダラやデイデイラなどと読むが、「太平」がダイダイラであるようにダイラ・デイラは「平」の漢字をあてる。ところで土渕町山口には、未だに謎となっている「デンデラ野」という地名がある。「デンデラ野」は自分もいろいろ考えたが「デイデイラ」を「デンデラ」と呼んでも、何等違和感が無いのを覚えた。つまり「ダイタイラ」→「デイデイラ」→「デンデラ」という転訛が成りたっとしても良いのではなかろうか。縄文遺跡があるデンデラ野は古代人が住んでいた。そこでタタラをしていたとしても、違和感はない。元々タタラが転訛してダイダラとなり、地域ごとに更なる転訛を果たして変化したタタラの言葉は「デンデラ野」にも当てはまりそうな気がする。(続く)