「坂上田村麻呂が延暦二年に征夷代将軍に任命され当地方の征夷の時、此の地に拓殖婦人が遣わされ、やがて三人の姫神が生まれた。」

また、田村麻呂とは別に安倍宗任の伝承は、下記の通り。

「安倍宗任の妻「おない」の方は「おいし」「おろく」「おはつ」の三人の娘を引き連れて、上閉伊郡の山中に隠れる。其の後「おない」は、人民の難産・難病を治療する事を知り、大いに人命を助け、その功により死後は、来内の伊豆権現に合祀される。三人の娘達も大いに人民の助かる事を教え、人民を救いて、人民より神の如く仰がれ其の後附馬牛村「神遺」に於いて別れ三所のお山に登りて、其の後は一切見えずになりたり。それから「おいしかみ」「おろくこし」「おはやつね」の山名起これり。此の三山は神代の昔より姫神等の鎮座せるお山なれば、里人これを合祀せしものなり。」

遠野には、オシラサマは安倍宗任が伝えたとの伝承が残っているのは、恐らくこの伝承の影響を受けてのものだろうか?だが、この安倍宗任の話には、養蚕の話は無い。ところで、ここで違和感を覚えるのだが、東北の歴史の幕開けの殆どが、坂上田村麻呂以降になっている事。確かに坂上田村麻呂以降、仏教の布教活動などから中央の文化が伝わったのは否めない事実である。そしてその時代、三河が養蚕の先進地域であったのも確かな事だろう。だがしかし、その三河ではオシラサマが伝わっていないのはどういう事だろうか?オシラサマの分布は、北関東から青森県にかけて。拓殖婦人が蝦夷国に赴き、養蚕を伝えたという事実は、本当に事実であったのか?という疑問が付き纏う。例えば、有名な安倍宗任の逸話だが、その時代の都人は、蝦夷の文化水準を知らなかったと思う。だからこそ、安倍宗任に対し梅の花の名前など知らぬだろうという都人の言葉に対して宗任は「我が国の梅の花とは見つれとも大宮人は如何か言ふらむ」と歌を返した。都人にとって、遠く離れた蝦夷国の情報は、皆無に等しかったと思われる。「日本書紀」にも記されているよう、蝦夷は文化らしきものなどない野蛮人の国であるから討ち取ってしまえの感覚は、この時代にも残っていた可能性はある。もしかして、拓殖婦人が蝦夷国に赴いたのだが、既に養蚕は普及していた。しかし、それを隠して、養蚕を伝え普及させたという話を残した可能性…。この考えに至ったのは「茨城の史跡と伝説」に掲載されている「日本養蚕事始め」という伝説を知ってしまったからだ。これは鹿島地方に伝わる伝説である。

鹿島といえば鹿島神宮があり、蝦夷国平定以前、それこそ坂上田村麻呂が征夷代将軍に任命されたという延暦年間以前に、鹿島から奉幣使が蝦夷国へと通っていた歴史がある。その鹿島神宮奉幣使が、何故か嘉祥元年(844年)に菊多関で追い返された。鹿島神宮の末社の神々が、蝦夷国に祀られていたそうだが、その神が祟ったという理由からだった。鹿島大神の使いを追い返すほどの神威ある神が、蝦夷国にいたという事だ。しかし、何故に祟ったのか。恐らく祟ったというのは表面上で、あくまでも憶測だが、鹿島神宮の一団が蝦夷国に祀られている神の神威を傷つけたのかもしれない。古代に上毛野氏が駒形神を蝦夷の人達の祀る神の上に重ねた事から、蝦夷の反乱が起きた。今回は、蝦夷平定の後であるから、そこまでの反乱とはならなかったが、鹿島神宮の一団を追い返したとは、ある意味反乱に近いのだとも思える。神社団の一行であるから、考えられるのは、祭神の強引な変更であったり、中央に都合の良い神社の由緒を改竄したりなどがあったのかもしれない。

さて、ともかく茨木の養蚕の事始めの話を紹介しよう。

「昔、鹿島郡の日川に青塚権太夫という漁師がいた。はるばる奥州からここに流されてきた姫を哀れに思って家に引き取り、我が子のようにいつくしみ育てているうちに姫は横に伏して間もなく世を去った。権太夫は涙ながらに姫の亡骸を庭の隅に葬った。するとそこから一本の木が生えて、春の初めになると房々とした青葉をつけて生き生きと茂っていた。すると木の根元から小さな白い虫がぞろぞろ這い出して来て木に登り、その葉を食べて成長した。そして丸い巣を造ってその中に隠れた。権太夫が巣を煮ると巣はつやつやとした糸になった。その木はクワで、巣はマユ、虫はすなわち蚕であった。クワの木の葉で育った虫なので、クワコと呼ばれた。これが養蚕の事始めというのである。」

解説は、この茨木の養蚕の話は、元々蝦夷国に伝わる伝説を下敷きにしたものだと述べている。その蝦夷国に伝わる養蚕の伝説とは、下記の通りとなる。

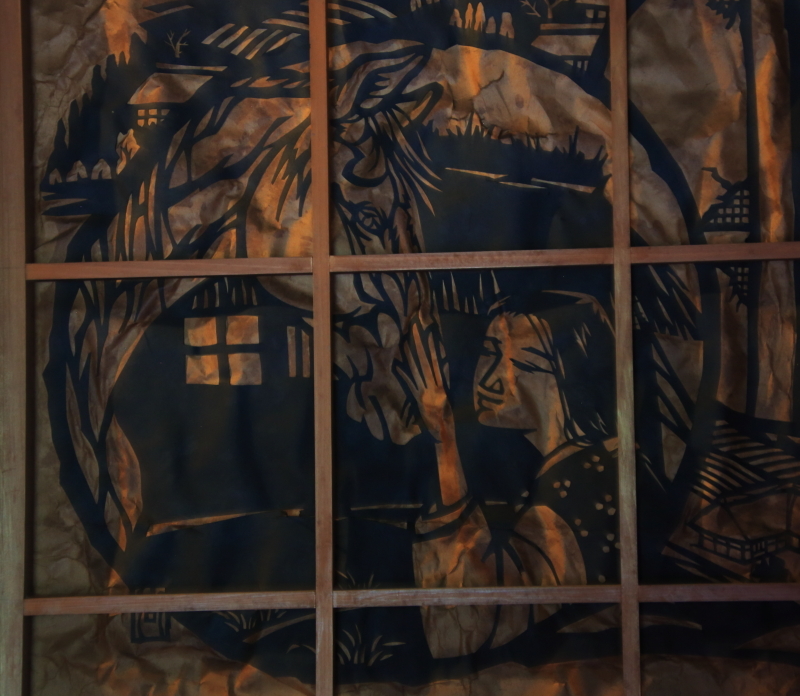

「昔、美しき姫がいた。その母みまかりければ、父なる人は後妻を迎えた。後妻は、いたく娘を憎み、朝な夕なに虐待した。姫は遂に堪えかねて、庭の池に身を投げて死んだ。継母はそれをよきことに思って、娘の屍をひそかに庭に埋めてしまった。父は、姫が見えぬのを不思議に思って継母に尋ねたけれど、知らぬ存じませぬとばかりでどうにもならなかった。ところが姫の屍を埋めたところから、一本の木が生え茂り、土中から多くの虫が出てその葉を食い、白く清らかな巣をたくさん結んだ。父はいと不審に思い、木の根を掘り返して見ると、姫の着衣はそのままにあって、体はすべて虫になっていた。今の世の蚕は、この姫の化身である。さて、姫の名を、くわこ姫といったので、その木をクワと名付けた。」

補足として、茨木の鹿島の日川の青塚権太夫が育てた姫は、蝦夷国の大酋長の娘であったと伝わっているそうだ。そしてアイヌ語で、"クワ"は杖の意味と"墓標"の意味がある。「日本の養蚕事始め」の開設にも「奥羽の蛮族の中にこの伝説は古くから伝わっていたので、桑の木を墓標樹という意味でクワと呼び、繭は墓の中から出たという意味で、クワコと呼んだのであろう。」

遠野に伝わる語り部の語る一般的な「オシラサマ」の話は、古代中国の「捜神記」に似通っていると有名となっている。それは殆ど、東北の地に伝えられ、広まり定着したものだと。しかし、養蚕の初めの話が東北であり、蝦夷国から始まったとされ、それが古代の常陸国に伝わり広まった話は、これが初めてだった。茨木県の養蚕に関係する古い神社の創建は、孝霊天皇の時代だというのだが、それが本当だとするとかなり古い。継体天皇以降、養蚕を奨励する記録があるのだが、孝霊天皇であるなら、継体天皇よりもかなり古い時代の話となってしまう。その時代に、もしも東北から養蚕が伝わったのならば、それは逆に、朝廷側にとって隠しておきたい事実となってしまう。ともかく、東北であり蝦夷国であり、日高見国の入り口であった常陸国に、この伝説が伝わり未だに残っているというのは、とても貴重な伝説だと思う。続きは、オシラサマの桑の木に関して書き綴ろうと思う。