カクラサマの木像は遠野郷のうちに数多あり。栃内の字西内にもあり。山口分の大洞と云ふ所にもあしことを記憶する者あり。カクラサマは人の之を信仰する者なし。粗末なる彫刻にて、衣装頭の飾の有様も不分明なり。

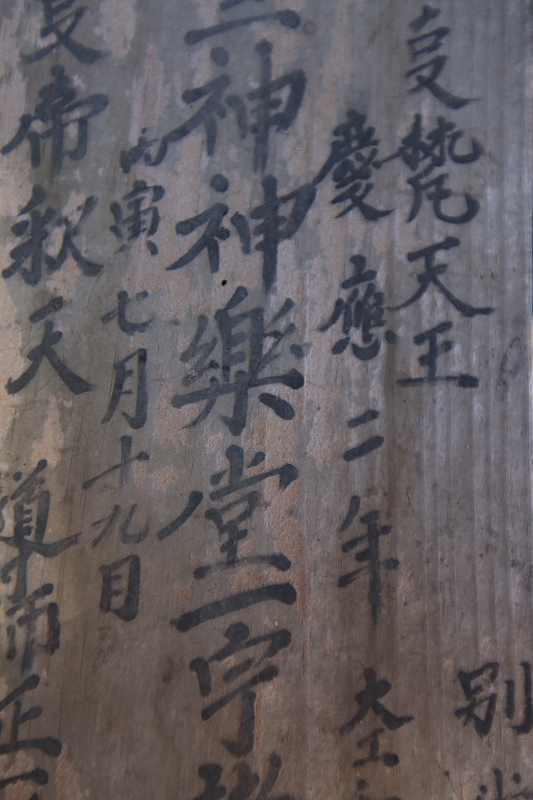

「遠野物語73」

佐々木喜善「遠野雑記」では「不思議なるは、栃内村字米通路傍の森の中に在すカクラサマは、全く陰茎形の石神なることなり。然れども未だ彼のオコマサマの如く、男女の愛情其の他の祈願にて、このカクラサマに参詣したり等の話を聞きたることなし。」これら佐々木喜善の報告から柳田國男も、カクラサマとは道祖神の類であるのかと考えたのだろう。男女並ぶその姿は、猿田彦と鈿女の夫婦神として意識したのだろう。

しかし伊能嘉矩「遠野くさぐさ」では「積善寺境内に当たる所に一溝ありて、大鶴堰と云ふ。蓋し大鶴(タイカク)はオカクの転にて、オカクラサマの略さられに非じか。即ちこゝにオカクラサマの鎮まりしより、土名となりけんことうつなし。」

以前、「不気味な人形」で大鶴堰の事を書いたが、それは鶯崎方面の堰の話だが、廃寺となった積善寺は会下の十王堂から来内にかけての広大な敷地にあった天台宗の寺であった。その敷地内にも大鶴堰はあったとは知らなかった。もしかして「不気味な人形」の話の場所も、積善寺境内内であったろうか?確かに「不気味な人形」の舞台は、物見山の麓とある。それは積善寺境内であるなら納得するのだ。そしてカクラサマがもしも堰神様とも関係があるなら、恐ろしい想定が成されてしまう。

「遠野物語拾遺28」では「昔から人身御供は男蝶女蝶の揃うべきものであるから」として、娘とその婿が人柱となった。これは悲哀物語として、今でも語られる話であるが、それは人柱の話の中でも、人の心を惹きつける話であったからだ。そして、もう一つ気になったのはカクラサマについて「遠野古事記」では「此仏像を児童等戯に縄を結び引き廻せし。」と記されている。この描写を単なる子供の遊びと捉えるか、もしくは罪人の引き回しの刑と捉えるかで内容がガラリと変わる。例えば、「遠野物語拾遺27(盲神)」では、盲人の旅人が夫婦で身投げし盲神として祀られた。また、陸前高田横田町の舞出神社では、遠野の上郷から流れ着いた娘が人柱の犠牲になっている。また柳田國男は妬みの橋姫をこう言い表している。「橋姫とは橋の一端に奉安した境神であり、元々は男女二柱の神であるが故にネタミ深く、容易に人を近付けない性格を有する。」橋姫が鬼になった理由は、叶えられぬ恋心からである。本来結びつくべきが結ばれぬ為、独り取り残され嫉妬し「可愛さ余って憎さ百倍」という負の感情に呑込まれた為だった。嫉妬の語源となる妬みは"ネタシ"という形容詞であり、内容は水の霊の冒涜、もしくは、その命令に対する不従順をひっくるめての言葉である。水には、負の要素を受け入れる土壌があるという事だろう。

カクラ堂であり、カクラ神社の殆どが村外れの川から離れた高台に位置しているのは、母也明神がやはり川から離れた高台に祀られているのと同じではなかろうか。現実的には、川傍に祀られた場合、川の氾濫によって社が流されれば不合理である為という理由。そして、高台であれば、その基点となる川を見下ろし続ける事ができる利点があるからだろう。小松和彦「異人論」では、全国の盲人や琵琶法師などを祀る社があるが、その祀る村では"昔、旅の琵琶法師が村を救ってくれた。"だからその後に神として祀ったとしているが、実際は貧しい村を訪れた旅人が殺されたが、その祟りを恐れて神として祀ったものが多いとしている。「遠野物語拾遺28(母也明神)」もまた、悲哀物語として語られるが姑と村人のエゴが際立つ理不尽な話である。カクラサマが男女二対となっているのは、もしかして母也明神のように理不尽の元に死んでいった男女二人を祀った可能性があるかもしれない。ただし、その多くが罪人であった可能性は、カクラサマが紐によって結ばれ引き回されるという市中引き回しの刑を想起させる事である。

アイヌ語で来内(ライナイ)とは"死の谷"という意味である。実際、現在の来内ダムのある辺りは「けっころがし沢」と言って、高台から罪人を刀で斬り、蹴とばして谷底に落とす処刑場であった。ただし生きて谷から這い上がれば無罪放免となったらしい。積善寺はその"けっころがし沢"とは、目と鼻の先である。公な処刑場は宮目であり、現在の風の丘から見渡せる猿ヶ石川の畔であった。しかし、全ての処刑を宮目でやったわけではなく、七ヶ町村であった遠野郷は、その地域ごとに処刑場を設けていて、その処刑は地域に任せていたらしい。上郷町では、女に振られた嫉妬から、その女を貶めて罪人とし処刑して祟られた話が伝わる。宮目で処刑された女は「この地域の大根を腐らせてやる。」と叫んで殺されたという。どんな形であれ、罪人には怨みや呪いの心が纏わりつくものである。「遠野物語74」で書いたが、半身像という形は、人の罪であり業の深さを意味し、半分に引き裂かれた意味を持たないだろうか?という半分の意味は、神として殺された者の業を引き裂いだという意味合いである。佐々木喜善の「カクラサマは人の之を信仰する者なし。」とは、オシラサマが屋内で祀られ毎年恒例のオシラアソベやらオセンダクをされるのと対局で、触らぬ神に祟り無しがカクラサマではなかったのか?ただカクラサマに触れるのは、神の子の内である子供達だけであったと。「不気味な人形」で紹介した話が、その人形が呼んだ声によってきた大人が触れてから、気性が変わってしまい罪人になる。それはつまり、人形そのものに罪人の魂が入り込んでいて、その罪人の魂が別の人間に憑依したという事。その場所が大鶴堰であるのは、それがカクラサマの魂であったからだろう。それはつまり、カクラサマとされた神は、罪人として川に鎮められた人柱では無かったのだろうか。