安政の頃というが、遠野の裏町に木下鵬石という医師があった。ある夜家族の者と大地震の話をしていると、更けてから一人の男が来て、自分は遊田家の使いの者だが、急病人が出来たから来て戴きたいと言うので、さっそくその病人を見舞って、薬をおいて帰ろうとすると、その家の老人から、これは今晩の謝儀だと言って一封の金を手渡された。翌朝鵬石が再び遊田家の病人を訪ねると、同家では意外の顔をして、そんな覚えはないと言い、病気の筈の人も達者であった。不思議に思って家に帰り昨夜の金包みを解いてみると、中からは一朱金二枚が現れた。その病人は恐らく懸ノ稲荷様であったろうと、人々は評判したそうである。

「遠野物語拾遺188」

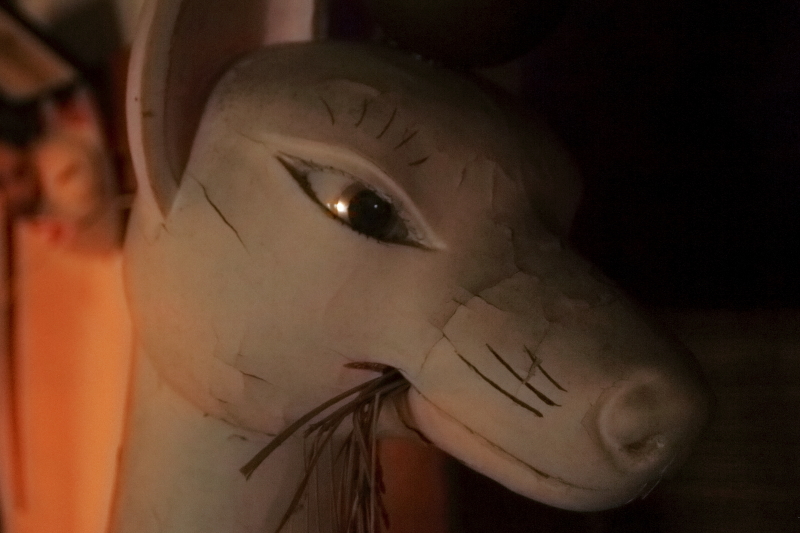

懸ノ上稲荷は、遠野では古い稲荷社で、文禄年間に葛西の家臣である欠下茂左衛門が阿曽沼に仕え、旧領の石巻日和山の稲荷社を勧請し崖の下に祀り、後に懸ノ下稲荷から上に祀り懸ノ上稲荷なったという。

ところで木下鵬石だが「上閉伊今昔物語」にも似た様な話が紹介されており、そこでは木下鳳石という名になっていた。これは「注釈遠野物語拾遺」によれば、新町の常福寺が木下家の菩提寺であり、過去帳には「鳳石」とあるそうなので「鵬石」という名は間違いの様である。また物語の中で一朱金を二枚を貰ったとあるが「遠野史料」には一朱銀とあるので、どうも一朱銀の方が正しいようである。

ところで「上閉伊今昔物語」に紹介されている話では、時代が明治12年頃となっている。「遠野物語拾遺188」では安政の頃となっているが、木下鵬石の生れはどうも天保6年(1835年)らしいので、安政年間が1854年~1860年の僅か7年間であり、その間に懸ノ稲荷の話があり、明治12年は1879年であるので、約20年後の明治時代にも、稲荷様とのやり取りがあったようだ。

その「上閉伊今昔物語」で紹介されている話は、やはり急病人が出て呼び出され一番良い薬を出したら治ったので、御礼に黄金を山と貰ったそうである。しかし多過ぎるので辞退したが、無理に押し付けられて帰ったという。しかし同じ様にその病人は実在せずに、やはり稲荷様であったかとなっている。しかし前回よりも多くのお金を貰ったので、そのお金で家を建てたという話となっている。そしてその後日談として、稲荷様のお金で建てた家は昭和3年の大火でも焼けず、昭和13年の大火でも焼けずに残り、稲荷様の御利益で焼けないのだろうと評判になったようである。また似た様な話ではあるが、穀町の朝倉家にも稲荷があるが、やはり大火の時にその手前で火が止まったので、お稲荷様のおかげだとなったそうである。こういう稲荷に関する伝承・伝説が日常に伝わる為に、稲荷様の地位は益々広がったのだろう。現在、日本で一番多い神社が稲荷神社であるのは当然の事なのかもしれない。