附馬牛村字張山の某という家では、娘が死んでから毎夜座敷に来てならなかった。初めは影のようなものが障子に映ると、座敷に寝ている人々は一斉にうなされる。それが毎晩続くので多分狐の仕業であろうということになり、村の若い者が来て張番をしていたが、やはり淋しくてその時刻になると、皆堪らなくなって逃げ帰った。隣に住んでいる兄があまりに不思議でもあるし、また真実死んだ妹の幽霊なら逢っても見たいと思って、ある夜物陰に忍んで様子を窺うていると、はたして奥座敷の床の間つきの障子に、さっと影が映った。そら来たと思ってよく見ると、これも一疋の大狐が障子にくっついて内の様子を見ているのであった。そこに有った藁打槌を手に持ち、縁の下ほ匍って行っていきなりその狐の背を撲ちのめすと、殺す気であったが狐は逃げ出した。それでもよほど痛かったと見えて、びっこを引き、歩みもよほど遅かった。追いかけてみたが後の山に入って見えなくなり、それに夜だからあきらめて帰って来た。その後幽霊は来ずまたこの男にも何の祟りも無かったそうである。

「遠野物語拾遺191」

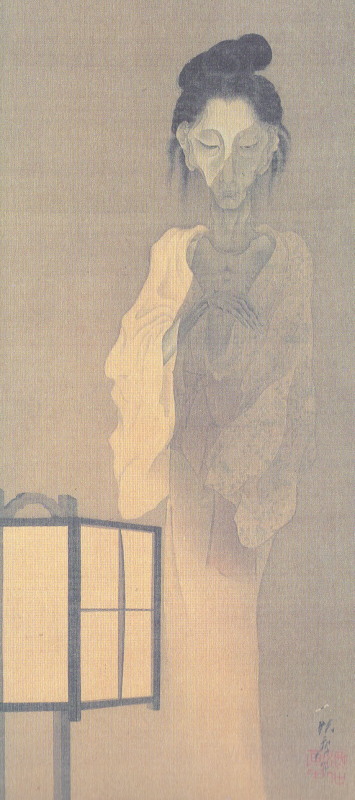

「遠野物語」「遠野物語拾遺」の傾向は、どんな怪異現象でも、狐の仕業にしてしまうところがある。それだけ狐が身近で、悪戯を為す存在で思われていたのだろう。しかし幽霊も江戸時代となって庶民の間でかなり普及し、その非業の死による怨念の復讐が市民権を得、多くの怪談話を創作するに至った。今でも有名な「累ヶ淵」「四谷怪談」「牡丹燈篭」etcなどは、そのモチーフを基点として広く扱われている。

狐は川沿いにも多くの巣を作り、遠野の町中でも、夜などに狐と遭遇する事がままある。舞台の張山も、猿ヶ石川沿いで西側に山が続いている事から、狐が生息するには絶好な場所でもあるだろう。古代では狼が神の使いと見做されたが、途中から狐に取って代わったのも、狐は山と人里を往復する獣で、狼よりも人目に付きやすい獣であったよう。狐が人を化かすと庶民に普及したのも幽霊と同じ江戸時代であった事を考え合わせれば、この「遠野物語拾遺191」は、一粒で二度美味しい物語ではある。

ところで藁打ち鎚は木製だが、それでもそれなりに大きいので、狐に近寄って素早く振り下ろすというのは、まず有り得ない話だ。ただ遠野に伝わる物語を確認すると、二つの話が合わさって一つの話を形成している場合がままある。

例えば、夜な夜な訪れる幽霊話は「牡丹燈篭」や「吉備津の釜」がそうであったように、それを踏襲した漫画「恐怖新聞」にも受け継がれている。「源氏物語」にも登場する悪意を持った生霊もだが、悪霊は復讐をするという執念深さから、毎晩通うものである。狐もまた陰獣と呼ばれるように執拗ではあると思われているが、それも人間が狐に対して悪さをした場合であるのが一般的。ここに登場している狐の背景はわからぬが、あくまでも悪戯であり、この家に対する復讐心では無いと思われる。それ故に、本来あった幽霊話に狐の話を後から付け足して、半分笑い話のようにしている感がある。