ねんねん おやまの

しろおえぬ

いっぴき ほえれや

みなほえる

伊丹政太郎「遠野のわらべ唄」に紹介されていた、早池峯の狼の唄。この歌の内容は、こう記されていた。

「ハヤズネサマにはな、白いオオエヌァえるんだと。白いオオエヌはお山のぬしでな、そのオオエヌが吠えるずと、千匹のオオエヌァ集まってくるんだと。だがら…白いオオエヌァ吠ぇねぇうちに早く眠れ。」

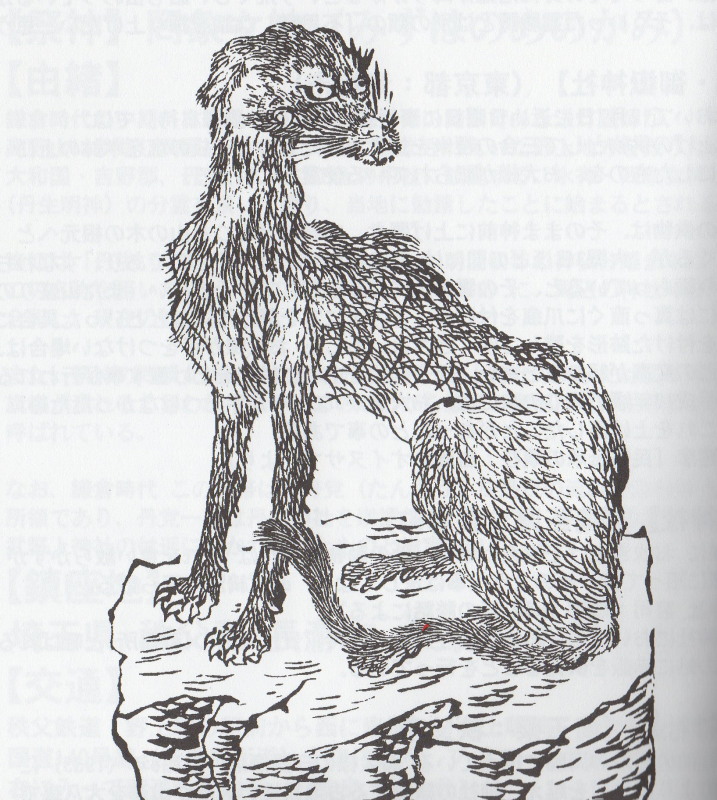

「遠野物語」を読んでいると、明治の半ばまではかなりの狼がいたという事がわかる。境木峠・和山方面には、多くの三峰様の石碑が多く建てられているのは、狼の獲物となっていた鹿の生息数が多いからだ。「遠野物語41」の一節には「向の峯より何百とも知れぬ狼此方へ群れて走り来るを…夥しき足音して走り過ぎ北の方へ行けり。」とあり、何故に狼の群れが北へ向かうのかという疑問があった。ただしこの「遠野物語41」が現実であったのか、空想であったのかは定かでは無いが、空想だとしても意味があるものとは感じていた。初めに紹介したわらべ唄の解説には千匹の狼が集まると記されている。このわらべ唄の作られた年代はわからぬが、唄が先にあって「遠野物語41」が語られたのか、「遠野物語41」の話があって、わらべ唄が作られたのかはわからない。ただ言えるのは、狼とは山の神の眷属であり、遠野地方に於いての”御山”としての代表格は1917mという遠野の最高峰の早池峯という山となる。

遠野の人は、死んだら魂は山に昇って行くという信仰がある。高い山であればあるほど、天に近いという事もあるのだろう。そういう意味で早池峯は、遠野で一番天に近い山であった。明治の半ばに狼は絶滅したという事だが、その理由には狂犬病もあり、またその狂犬病にかかった狼の被害から高額な懸賞金がかけられ、人間が挙って狼を狩ったというのも大きかったのだろう。その絶滅の最後のあがきが群れを為して北へ向かったというのは、狼が山の神の使いであり、その山の神とは早池峯の神の使いという事だろう。その狼が死を悟った時、人間と同じように早池峯へと向かったのかもしれない。

たまに早池峯山頂に泊ると、犬の遠吠えら式が聞こえるのは、狼の魂が集まった為の幻聴であろうか?白い動物は神の使いと云われるが、白い狼こそは、まさに早池峯の神の真の使いだろう。その白い狼が吠えると千匹の狼が集まるのは、早池峯が人間でなく狼の魂もが集まる山だという事の証であろう。いちどは早池峯の山頂に泊ってみればいい。狼の遠吠えが聞こえて来るだろうから…。