翌十六日は、ヨンドリまたはヨウドリと言って、鳥追いである。未明に起きて家の周囲を板を叩いて三度まわる。

よんどりほい。朝鳥ほい。よなかのよい時や、鳥こもないじゃ、ほういほい。

という歌を歌ったり、または

夜よ鳥ほい。朝鳥ほい。あんまり悪い鳥こば、頭あ割って塩つけて、籠さいれてからがいて、蝦夷が島さ追(ぼ)ってやれ。ほういほい。

と唄って、木で膳の裏などを叩いて廻るのである。

「遠野物語拾遺289」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

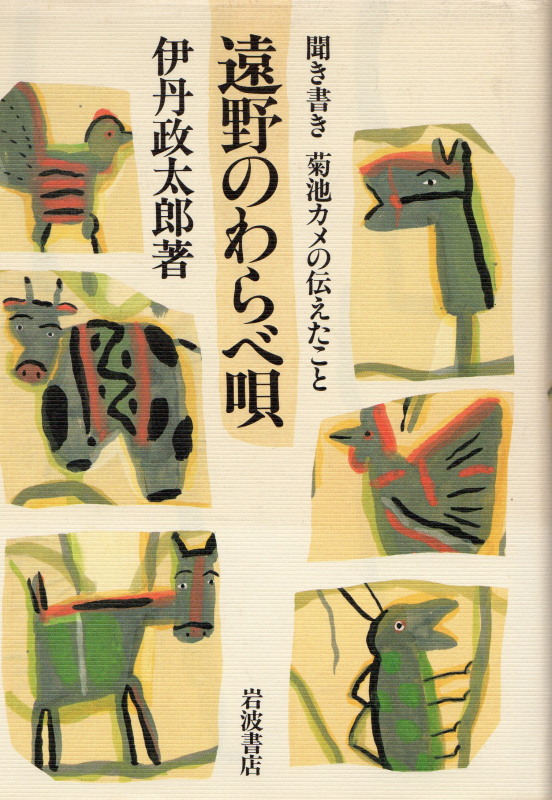

伊丹政太郎「遠野のわらべ唄」に、「夜ん鳥ホーイ」という唄が紹介されている。ただし歌詞の内容は若干違っている。

夜ん鳥ホーイ 朝鳥ホーイ

世中のわるいときゃ鳥も無えじゃ

ホーイホイ

あんまり悪り鳥ば

頭わって塩つけで

遠だ島さ ぼってやれじゃ

ホーイホイ

遠だ島に席ぁ無がら

罪獄島さ ぼってやれじゃ

ホーイホイ

ハッキリわかる違いは、世の中が良い時と悪い時の違いと、罪獄島が蝦夷が島となっているのがあからさまに違うという事だろう。どうやら為政者を批判する唄であるようなので「世の中」を「世中」→「夜中」として、為政者に知られないような工夫が施されているようだ。しかし表面的には”害鳥”を追い払う唄として広まったという。これを語っているのは光興寺という地に住んでいる、現在遠野のわらべ唄の第一人者となっているアベエさんが近所の菊池カメさんから伝え聞いた話である。この光興寺は以前、阿曽沼氏が城を築いて支配した為なのか、それを裏切った南部氏を憎む者と、阿曽沼氏そのものを憎む者とが混同する土地でもある。

ところで、罪獄島とはどこかわからないが、これが蝦夷島となれば、北海道であろうというのが理解できる。ところで北海道は鎌倉時代まで、日本の地図には認識されていなかった。義経の北方伝説では、義経は死なずに逃げ延び、まず遠野へと立ち寄った後に沿岸地を北上し北海道へと渡ったというもの。実際に義経が生きていたとしても、後ろ盾となっていた奥州藤原氏が滅亡となっては、もう義経は頼朝の脅威にはならず、例え生きていたとしても何もできない存在であろうと、義経を追う事をしなかったという説もある。ましてや本当の頼朝の狙いは義経では無く、奥州藤原氏の黄金文化であったという説もある事から、どちらにしろ義経が北海道である蝦夷島へ逃げ延びようと、もうどうでも良かったのであろう。

「遠野のわらべ唄」によれば、遠野に伝わる子守唄とは、歴史を語り伝える唄でもあるという。この「夜ん鳥ホーイ」も含め、「鎌倉のねんずみ」などは、その為政者を揶揄する唄であり、それらは源頼朝の奥州侵略の後に出来たのだとも言われる。

蝦夷島という名称だが、蝦夷地となれば、江戸時代に使用された言葉で、かなり新しい。それ以前は「日本書紀」に渡島という名称で登場している。ところで「夜ん鳥ホーイ」に、気になる箇所がある。「蝦夷が島さ追(ぼ)ってやれ。」というものだが、蝦夷が島が北海道であるなら、唯一思い出すのが、南部氏と安東氏の戦いに於いて、南部氏が安東氏を北海道へと追いやった歴史がある。安東氏とは、安倍一族を祖とする安倍貞任の息子である高星丸を陸奥へと逃がしてから後に改姓して安東氏を名乗ったとある。偽書としても有名な「東日流外三郡誌」には、安倍貞任はひと時の間、息子の高星丸を遠野に囲まったが、その遠野に戦火が近付いて来た為に急遽、津軽へ逃がしたという事らしい。

渋谷鉄五郎「秋田「安東氏」研究ノート」によれば、その南部氏と安東氏の争いは応永(1394年~1427年)の中頃から始まったとされる。南部守行は応永十八年(1411年)に陸奥守に任ぜられ、津軽統一を推し進めたという。そこで邪魔だったのが安東氏であった。その安東氏が十三湊を放棄して北海道へ逃げ延びるまで約三十年の争いが続いたという。「東日流外三郡誌」の秋田氏によれば、無益に血を流すのを好まない安東氏が領土であった十三湊を放棄したのは、その南部氏の執拗なまでの好戦性にあったと伝えている様。その安東氏と南部氏だが、どちらも遠野に縁の深い氏族である。

蝦夷国の代表的な氏族が安倍氏であり、その安倍氏は遠野の土渕を中心に住んでいたと云われる。その後、奥州藤原氏の統治時代があったが、安倍氏と同族の藤原氏であった為に、遠野の民も領主に対して、それ程の不満が無かったというが、その奥州藤原氏が源頼朝に滅ぼされてから、栃木県から阿曽沼氏が代わりに遠野を統治した。しかしその阿曽沼氏も、秀吉の小田原征伐のの後に失墜し、代わりに南部氏が遠野を支配する事になった。その阿曽沼氏と南部氏に対する不満が、わらべ歌に伝わっているという。

伊丹政太郎「遠野のわらべ唄」は、明治時代を生きてきた爺様の伝えが記されている。そこでは「罪獄島」と伝えられる一方、「遠野物語拾遺289」では「蝦夷が島」となっている。どちらが古いのか、それとも別バージョンとして両方のわらべ唄が伝わっていたのか定かでは無いが、もしも「蝦夷が島」に”ぼったくられたの”が安東氏であるならば、正義は南部氏となり、罪人の一族である安東氏は罪を背負って蝦夷が島である罪獄島へと追われたという想像もつくのかと思える。つまり、わらべ唄の歌詞を「罪獄島」へと変えたのは、南部氏によるものだという可能性もあるのではないかと思えるのだ。実は、平成三年に遠野の古文書などから遠野の歴史を紐解いた大川氏によれば、南部氏はかなり他藩の言い伝えなどを取り込んで、南部藩の権威を強化したようだ。それは、阿曽沼氏が建立した諏訪神社にも垣間見られ、たかが民衆に広まっているわらべ唄であろうが、それを利用しない南部氏では無いのだと思えるからだ。坂上田村麻呂による蝦夷征伐が蝦夷の英雄を鬼退治に変えたという手法を継承したのが、南部氏であったのではなかろうか。