「吾妻鏡」に「黄蝶が群れ飛び、鎌倉じゅうに充満した。これは戦乱の兆しである。天喜年間には陸奥出羽にこの怪事があり、平将門と安倍貞任が乱をおこした時にも黄蝶の群飛があった。」と記されている。蝶は人の魂の化身で、蝶の群れは人々の魂の不安を現したと考えられたようだ。また黒い大型の蝶をカマクラチョウと呼ぶ地域では、新田義貞の鎌倉攻めの時に死んだ武士達の魂が黒い蝶になったと信じられていた。上総の国では黒蝶が地獄蝶と呼ばれるのも、黒い大型の蝶は死霊であり、人魂の具現化と信じられたようだ。鴨長明「発心集(1215年)」にも、花好きの男が死後に蝶に生まれ変わった話もある。先に記した事からも含め、人は死後に虫になるという話は恐らく、日本独特のものではなかろうか。

今井彰「蝶の民俗学」には、"蝶の妖怪"が紹介されている。前九年の役の時、安倍氏の家来が源義家の投げた石に当たり、足を滑らせて沼に転げ落ち、そのまま息絶えたと云う。その死体は沼の中で大きな蝶になり、曇った日や夜になると沼から浮かび出て、空を飛ぶのだと。月夜の晩のその蝶の妖怪を目撃した話では、水で羽がキラキラと輝き、幻想の中にいるように感じたと云う。ところで「吾妻鏡」に記されている黄蝶だが、黄色は陰陽五行で土を示す。この土は、水死体を土左衛門と呼ぶ元となった。また死者の国と思われる黄泉国にも、「黄」が使用されている様に、黄色には死の匂いが漂う。「吾妻鏡」は史書としても扱われている事から、黄蝶の大群は、実際に目撃されたのかもしれない。つまり「吾妻鏡」による黄蝶への意識は、「蝶の民俗学」でも紹介された、安倍氏の兵士が蝶の妖怪化した伝説があるように、虐殺した蝦夷に対する恐怖が蝶に重ねられている可能性はあるだろう。

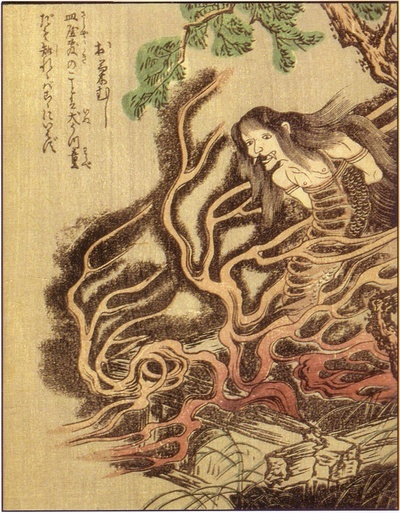

そしてもう一つ、その蝶は変態する虫である。成虫の以前は、蛹の姿であり、それは有名な怪談「番町皿屋敷」に登場する"お菊"の姿と重ねられた。家主に縛られ折檻された姿が蝶の蛹の様であったから、その蛹を"お菊虫"と名付けたようだ。しかし、それ以前から蝶そのものが人の霊魂と重ねられて考えられていた為、蝶の蛹もまた霊魂の具現化として捉えられたのだろう。仏教が普及して、死んだ先は、極楽浄土か地獄となるのだが、日本神話の世界では黄泉国、常世の国となろうか。黄泉国から帰還した伊弉諾は、禊をして現世に戻ったのは、死と再生の観念が黄泉国に存在するからである。人が死に、その魂が蝶となって復活した。当然、それを恐れる人々とは、その者達を死に追いやった者達となる。臼館の妖怪は、安倍貞任に仕えた兵士達が死後、復活したものと考えられている。

臼館の妖怪は、俵の形をした化物と表現している。その俵の形をしたものを、私は蝶の蛹ではないかと考える。宮田登「妖怪の民俗学」によれば、「番町皿屋敷」での舞台の屋敷跡の廃井から、女が縛られた様な小虫が夥しく出たと伝わる。この小虫が蛹であるのだが、恐らく臼館で伝わる話は「吾妻鏡」にリンクするのではなかろうか?「吾妻鏡」に記される黄蝶の大群とは、それ以前に大量に発生した蛹の後である。つまり過去に例を見なかった夥しい数の蛹が発生し、それを不気味に思い、安倍貞任の兵士達の霊魂と重ねられ語られた。そしてその蛹から、大量の黄蝶が発生し、飛び散ったものが「吾妻鏡」に報告され、それ以前の話が、遠野の臼館跡に伝わる伝説になったのだと考える。刀で斬っても、棒で叩いても、みるみるまた元の俵の形に戻ったという表現は、人間の手に負えない程の黄蝶の大発生を意味しているのだと思うのだ。