酉年という事で、鶏などについて雑文をば少々。ニワトリというと、夜明けを知らせる鳥として有名となっている。昔話で、鬼などの魔物に襲われていても、ニワトリの鳴声によって夜明けが近い事を知ると、魔物たちは慌てて逃げていく様が、よく描写されている。夜明けを嫌う者は西洋になると、吸血鬼になるのだろうか。太陽光線を浴びると、身体が崩壊するのだと、子供の頃によく見た吸血鬼の映画で認識している。しかし、西洋の吸血鬼映画にはニワトリは登場しない。考えてみれば吸血鬼映画とは、基本的に吸血鬼退治映画であるから、前もって日の出を知らせるニワトリは邪魔な存在になってしまうのかも。

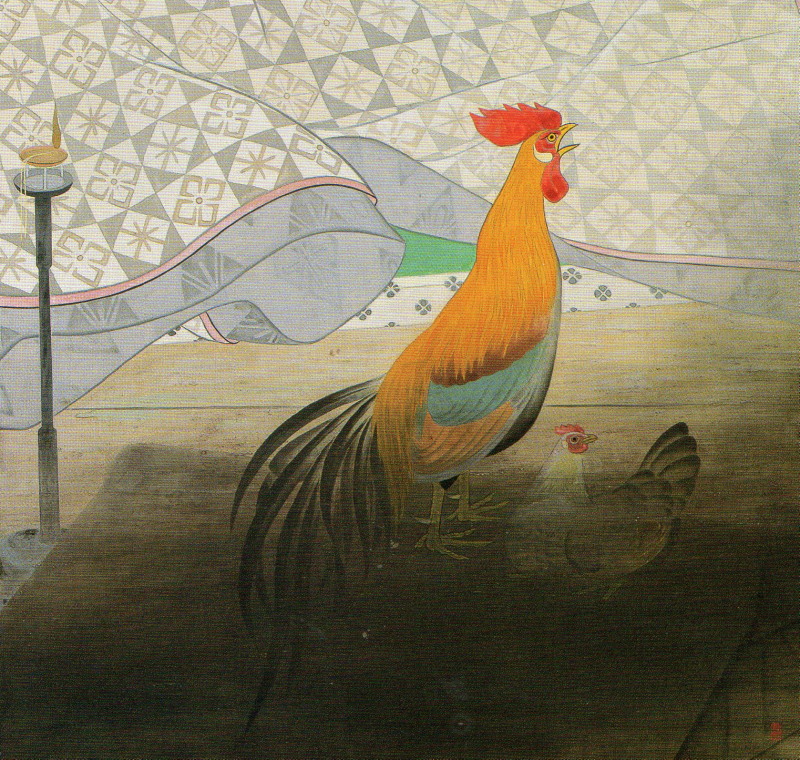

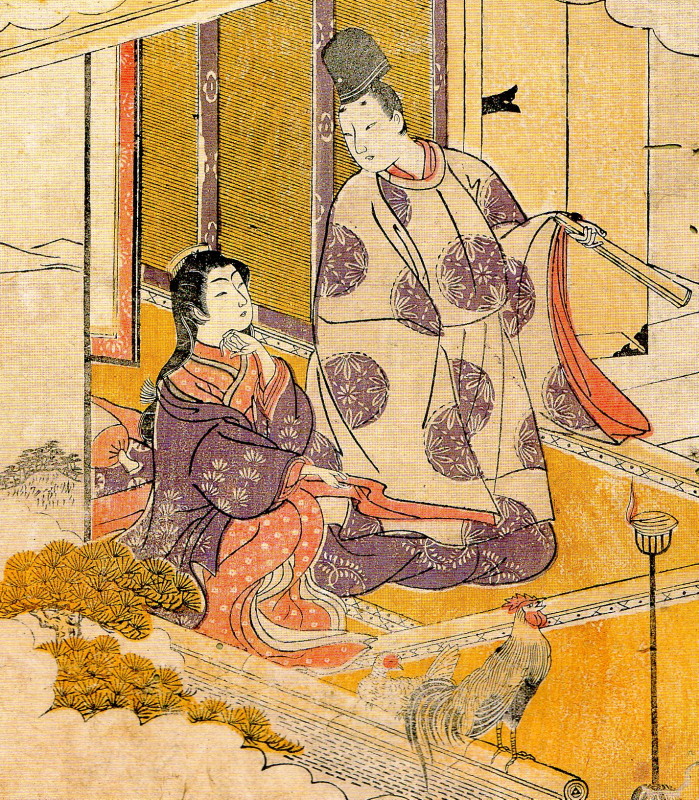

とにかくニワトリの鳴声は、朝を知らせる。それを利用して魔物を撃退する物語は、どこかでホッとするものだが「伊勢物語」では、そのニワトリの鳴声を口実に、まるで魔物から逃げるかのように女から逃げる男を表現している。しかし、女の歌を知ると、その女は確かに魔物であったかのよう。

夜も明けば水桶にはめなで腐鶏の まだきに鳴きてせなをやりつる

(夜が明けたらこの腐れ鶏を水桶にぶちこんでやろう! この鶏が夜も明けないのに、あんなに鳴いてあの人を帰してしまったから。)

逃げた男とは、色男で有名な在原業平であった。どうやら、田舎女に興味を示したものの、"用を済ませた"ので早く立ち去りたい在原業平が意図的にニワトリを鳴かせたようにも思える話である。上の歌は、女の気性の激しさは、まるで正体を隠す魔物の様。話を変換すれば、在原業平が知恵によって、魔物から逃げた話にもなり得る。ところで田舎とは陸奥国なのだが、この田舎の女が在原業平に恋い焦がれ詠んだ歌が、下記の歌。

なかなかに恋に死なずは桑子にぞ なるべかりける玉の緒ばかり

(なまじ恋焦がれて死ぬよりも、いっそ夫婦仲の良い蚕になった方がまし。蚕の命は短いけれど…。)

蚕は虫であるから人間より寿命は短いもの。ここで気になったのは、"夫婦仲の良い"と詠っている事だ。もしかしてだが、オシラサマの話が伝わってのものではないかと勘繰ってしまう。オシラサマの話は、若い娘が許されない恋心から白馬と共に、天に昇る(死んでしまう)という話だが、生前は確かに若くしての死であるから寿命は短いと思われている。もしかしてこの時代にオシラサマの話は、陸奥国に留まらない形で広まっていたのだろうか。

再び「伊勢物語」になるが、雁の鳴声を娘の心情(実は母親の心情)に重ねている歌がある。

みよし野のたのむの雁もひたぶるに 君が方にぞよると鳴くなる

(三吉野の田の面に降りている雁でさえも、ひたすらあなたに慕い寄るという気持ちで鳴いております。娘も同じ心であなたを頼りにしておりますよ。)

雁の鳴声さえも総動員して、身分の高い在原業平を引き留めようとする歌だが、生粋の女好きの在原業平は、一人の女に留まる事が出来る筈も無く、ただ渡り鳥の雁の様に去って行く。ここでは鳥の鳴き声を、どう捉えるかだが「伊勢物語」は在原業平の女性遍歴の作品みたいなものだから、鳥の鳴声=女の泣声にも感じてしまう。その前に、泣くという行為そのものが、男よりも女に与えられた行為の様で、男も泣くは泣くのだが「男なら泣くな」という言葉が、かなり昔から伝わっている様に、逆に「女なら泣いても良い」という認識があったのだろうと思える。だからこそ、鳥の鳴き声は女の泣き声に重ねて表現しているのだろう。

角田川(隅田川)で船に乗った在原業平は、白い鳥を見て船頭になんという鳥なのか聞く。「これなむ都鳥」と聞いて、なんと京の都にいる二条の后を思い出す。都鳥とはユリカモメの事だが、その都鳥の白い肢体から妻を連想する在原業平は、さすがとしか言いようがない。また、鶉(ウズラ)も登場する。それは別れ際に女が鶉になるという歌を詠んだ。

野とならば鶉となりてなきをらむ 狩にだにやは君来ざらむ

簡単に言えば、別れたとしても鶉になれば、今度は狩としてあなたが来てくれるかという切ない望みの歌で、まあ作者が在原業平であるから、脳内が鳥だろうが花だろうが、「伊勢物語」は、全て女に結び付けて作られている作品である。まあ鳥と言っても、ここで鷲とか鷹が出て来たなら、それは女より男を連想すると思うので、作品上猛々しい鳥を登場させないようにしている。少し気になったのは、鶯の花の歌のくだりだった。

鶯の花を縫ふてふ笠もがな ぬるめる人に着せてかへさむ

鶯の花を縫ふてふ笠はいな おもひをつけよ乾してかえさむ(返歌)

濡れる人を"思ひ(思火)"という炎で乾かそうというやり取りだが、月形半平太の有名なワンシーンを思い出した。思い出したと言っても、小学校の時に買ったかくし芸関係の本に、有名なセリフのくだりがいくつかあった中の一つが、この月形半平太のワンシーンのセリフを未だに何となく覚えているので、ちょっと書いてみよう。

雛菊「月様、雨が…。」

半平太「雛菊か。花を散らす心無い雨よのぉ…。」

雛菊「鶯の羽が濡れましょう。」

半平太「雛鶯か」

雛菊「帰りましょうか、もし。」

半平太「春雨じゃ、濡れて行こう。」

このワンシーンで、恐らく雛菊と雛鶯をかけているのは、最後に"思火"で乾かすという意味を含んでいるのではととっさに思ってしまった。もしかして月形半平太のこのシーンは「伊勢物語」から来ているのかなぁと。とにかく、鳥と女性が、よく結び付けられているのが「伊勢物語」であった。そういや、家の婆様も酉年だったなぁと、何となく思ったりもする。