琴畑の部落の入口の塚の上にある、三尺ばかりの無格好な木像なども、同じように子供が橇にして雪すべりをしていたのを、通りかかった老人が小言を言って、その晩から大変な熱病になった。せっかく面白く遊んでいるのをなぜに子供をいじめたかと言って、ごせを焼いたという話がある。この森が先年野火の為に焼けて、塚の上の神様が焼傷をなされた。京都にいる姉この処さ飛んで行くべと思って飛んだども、体が重くてよく飛べなかった。ただごろごろと下の池まで転げ落ちて、大変な怪我をなされたのだそうな。誰がこんなことを知っているかというと、それは皆、野崎のイダコ(巫女)がそう言ったのである。

「遠野物語拾遺55」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この話は、「遠野物語72」「遠野物語拾遺49」と重複してしまう話でもある。「遠野物語拾遺49」では、狩人に足を撃たれた仏像が京都に飛んで行って、何とかの寺に居るとある。この「遠野物語拾遺55」では、野火で火傷した木像の姉が京都にいるという。つまり、この塚にいた木像とは兄弟で祀られていたのだろうか?それとも、姉妹だろうか。そして、「遠野物語72」によれば、その木像とはカクラサマであると云う。

画像の地蔵端と呼ばれる小高い山の頂は踏み固められており、平坦になっているのは、信仰が最近まで続いていた名残であろう。「遠野物語拾遺55」の文中に、子供が橇遊びをしていたと記されているが、確かにこの小高い山から木像を橇代わりに滑って遊ぶ楽しいイメージが想像される。

この木像が二体であり、それがカクラサマであるというのなら、佐々木喜善の記録が明瞭になる。佐々木喜善「遠野雑記」では「不思議なるは、栃内村字米通路傍の森の中に在すカクラサマは、全く陰茎形の石神なることなり。然れども未だ彼のオコマサマの如く、男女の愛情其の他の祈願にて、このカクラサマに参詣したり等の話を聞きたることなし。」

この地蔵端は、琴畑の入口であり、村外れの境界でもある。道祖神系は、こういう処に祀られる場合が多い。その道祖神の大抵は、男女二体が普通であるが、遠野地方では、ただ道祖神と刻まれた石碑だけがあるのが現状だ。その道祖神の代わりに、このカクラサマが祀られていた可能性はあるだろう。この木像の正体が男女二体のカクラサマであるなら、残っていたカクラサマとは、男カクラサマであったか。しかし何故に、女カクラサマだけが京都にあるのかは理解できない。

柳田國男は「奥州のカクラサマは路傍の神には珍しい木像である。しかとは判らぬが円頭の御姿であった。地蔵の一族でないまでも、其外戚の道祖神の姿を彷彿とさせる。」と述べているように、大抵の道祖神は石造りである。しかし、路傍の石碑を建てる事の出来た人間とは、金持ちであった。それ故に、石像を頼めない者は、自らがノミをふるって素朴な像を彫ったりしたようだ。そういう事から、例えば京都から仏師が来て、木像の片割れをこの琴畑で彫って残して、別の片割れの仏像が京都にあるとは考え辛い。物理的に無理であるなら、精神的にどうかだが。

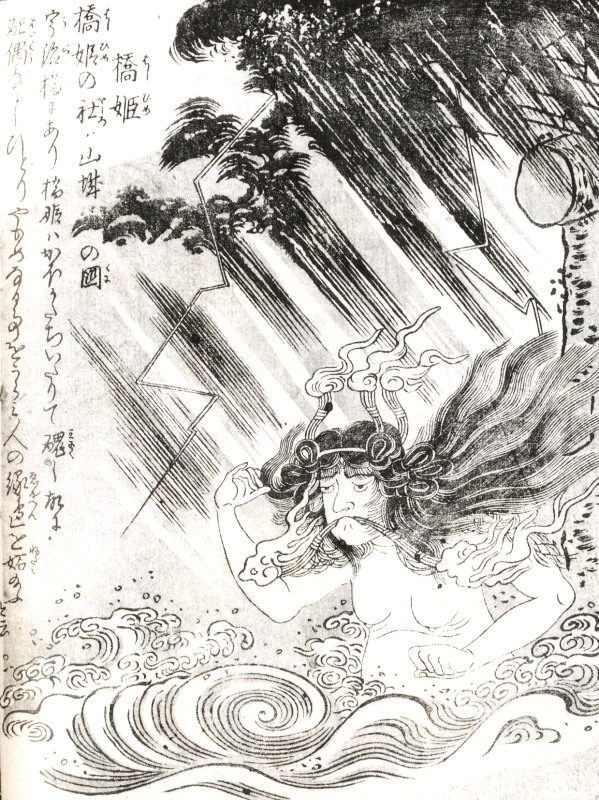

例えば、京都の宇治橋に祀られる橋姫がある。柳田國男は「橋姫とは橋の一端に奉安した境神であり、元々は男女二柱の神であるが故にネタミ深く、容易に人を近付けない性格を有する。」と述べている様に、この地蔵端の小高い山の頂に行く為には、橋を渡らねばならない。小高い山の高みに祀られているのは、遠野では母也明神がやはり高台に祀られている様に、洪水を避ける為でもある。そういう意味から考えれば、このカクラサマとは、橋姫の片割れとして彫られた男神であるのかもしれない。だが橋姫は、男を呪った存在であり、その橋姫の呪いを鎮める為、当初は祀る時に男女二体としたようだ。ところが現在の橋姫神社には、早池峰の女神と同じ瀬織津比咩が祀られている。橋姫神社の当初から瀬織津比咩が祀られていたのだが、後から橋姫が被せられて橋姫神社となったようだ。

「遠野物語拾遺49」には、こう記している「今の地蔵端の御堂は北向きに建てゝある。それは京都の方を見ないやうにといふ為だそうなが、そのわけはよく解らない。」と。この地蔵端のカクラサマを社が北を向いているのは、京都の橋姫神社に祀られる瀬織津比咩ではなく、北に鎮座する早池峯に祀られる瀬織津比咩を見ろとの意味があるのではなかろうか。京都にいる筈のお前の片割れは、今では早池峯に祀られているのだよと。