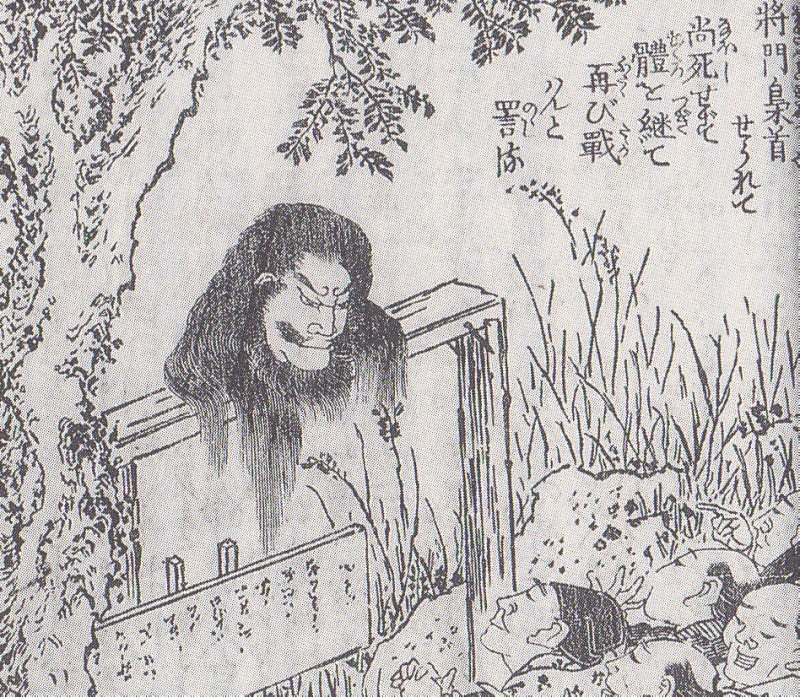

将門の首級は平安京まで送られ東の市、都大路で晒されたが、3日目に夜空に舞い上がり故郷に向かって飛んで行き、数カ所に落ちたと云われる。平将門はその後、怨霊神とも云われたが、首が飛んだ伝説は、その執念の成せる業でもあったのだろうか。同じ様に、坂上田村麻呂によって都に連れて行かれ斬首されたが、そのアテルイの首は北へ向かって飛んで行ったという伝説があるが、田村麻呂は悪路王の首を常陸国の鹿島神宮に奉納し、そのアテルイの首のレプリカが今でも祀られている。

首が飛ぶというと、別に妖怪ろくろっ首(抜け首)をも思い出す。遠野にも抜け首の女の話が伝わるが、ろくろっ首も抜け首も、殆どの場合女と相場が決まっているようだ。ろくろっ首は首が伸びるイメージだが、抜け首は胴体から首だけが抜け出して飛行するもので、平将門やアテルイのイメージに近い。抜け首は別に「飛頭蛮」とも云われ「和漢三才図会」にも掲載されているが、元々は古代中国から伝わったものであるようだ。ただ、ろくろっ首を見れば、首だけがスルスルと長くなるのは、ある意味胴体から首が蛇の様に抜け出る様にも思える。つまり胴体は仮宿であり、頭と首が本体であるのがろくろっ首であり、抜け首なのではなかろうか?

切腹する場合、傍には介錯人がいて、切腹者が苦しまないよう素早く首を斬首するようになっている。つまり、首を切り落とすのが優しさでもあり、その者の命を素早く断つという行為でもあるのだ。しかし、稀に首を切られても生きている生物がいる。ニワトリなども首を切られても胴体は動き回るで有名だが、古代から伝わる生物で有名なのは、やはり蛇だろう。動画は、首を切り落とされた蛇がなおも威嚇する様を映しだしている。

沖縄の宮古島に伝わる「宮古史伝」には、人間が短命になり蛇が長寿になった話が伝わる。スデ水と死水を別々に入れた桶を月と太陽の使いが間番って死水を人間に、スデ水を蛇に浴びせた為だった。スデ水とは巣出を意味し生まれる事で「産湯」を意味する。遠野の小友町のとある集落の山に胎内潜りの大岩があるが、年に一度その大岩の穴を潜り、家に帰ってお風呂に入る事を「産湯に浸かる。」と表現するのは、新たに生まれ変わる=若返る意味を有していた行事であった。その集落の行事もいつしか廃れてしまい、今ではただその胎内潜りの大岩がポツリと佇むだけとなっている。「諏訪縁起」に説かれている甲賀三郎の伝説も、地底の穴を潜っているうちに蛇となる伝説だが、遠野の集落の行事も毎年行われるのは、蛇の脱皮による新たな生命を得る為のものであったろう。

平将門は、妙見神を信仰していた。その妙見神とは一番古いと云われる熊本県八代の妙見宮によれば大亀に乗った女神であるという事だが、それは東へ移動する事により、狼に乗った女神、もしくは白馬に乗った女神に移り変わっている。だが本来は大亀であるようだが、それは北の守護神である玄武であるようだ。その玄武とは亀と蛇が交わった姿で表される。つまり、大亀に乗った女神とは蛇を意味している。

坂上田村麻呂の蝦夷征伐の後、遠野の早池峯の麓に神社が建立され、その時に宇佐八幡から宝剣が奉納された。同じく六角牛善応寺にも宇佐明神が祀られたのだが、宇佐の神とは宇佐の三角池に現れたという。三角池は「みすみいけ」と読み、本来は「巳棲池」であり、その本体は蛇神であると云う。また宇佐では八幡をヤハタロー、もしくはヤワタローと呼び、蛇神を意味しているという。つまり、蝦夷国の安倍一族を倒した八幡太郎義家とは蛇の使いでもあり、蛇神を祀る早池峯を信仰した安倍一族を倒した八幡太郎義家もまた蛇であるから「蛇を以て蛇を制す」という事であったのだろうか。当然、坂上田村麻呂の蝦夷征伐の時代にも早池峯は霊山として聳え立っており、遠野にも蝦夷の豪族は住んでおり、坂上田村麻呂が攻め入った話は伝わる。とにかく早池峰信仰は広く伝わっており、アテルイもまた早池峯を信仰していた可能性は高いだろう。

平将門とアテルイに共通するのは、形は違えど蛇神を信仰していたという事であろう。蛇の生命力を帯びたであろう平将門とアテルイが、首だけ飛んで故郷に帰るという伝説も、蛇の生命力を供えた存在であろうと認識された為に創られた伝説ではなかったろうか。